今回は、「物質の最小構造である原子・陽子・中性子・電子」についての説明です。

1.初めに

トップに書かれているように、電気電子について学んでいると、微妙に化学の知識を求められることがあります。

なので基本的なところから個人的に必要になったものまで、随時まとめていこうと思いこの記事を書き始めています。

物質構成についてまとめていこうと考えたのは、束線やコンデンサなどの電気部品がどんな素材を使用しているかを調べる時に関わってきたりするからです。

束線の被覆として難燃性物質がどうとか、その関係というわけです。

そこで、まずは物質構成を語る上で外せない原子に関して説明していこうと思います。

まあ、そこまで語る内容はないんですけどね。

2.物質の最小構造について

あらゆる物質は原子という粒子で構成されています。

水も、草も、空気も、人間も、この世に存在するあらゆる物質は、紐解いていくと原子から成るのです。

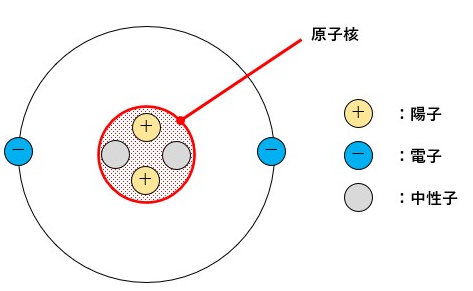

この原子は以下のような構造をしています。

…自分たちの体がこんな丸い何かの集まりなんですよね。

中二病発症中には変に考えさせられていたものです。

自分が、目の前にいる家族が、全部こんなよくわからないもので構成されているのですから。

原子は、核が陽子(正/+の電気を帯びていると言う)と中性子(電気を帯びていない)で構成されており、核の周りを電子(負/-の電気を帯びていると言う)が回っています。

この原子が物質を構成する最小単位で、これ以上分解することは不可能です。

そのようになっているものなのでこれ以上説明のしようがないんですよね。

どんな物質も小さい粒が集まって構成されているとだけ覚えておきましょう。

以上、「物質の最小構造である原子・陽子・中性子・電子」についてでした。