今回は、「周期表・元素・分子・原子番号などの基礎的な用語の意味」についての説明です。

1.初めに

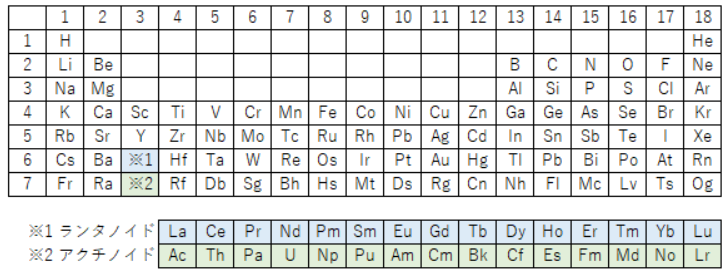

中学生頃の化学の授業で、周期表というものを見たことがあるかと思います。

私は原子番号30までは語呂合わせで暗記するように習った記憶があります。

未だに36までなら言えますが、別にそれが役に立つことってないんですよね…。

そんな周期表ですが、あれは元素を特定の並び方をさせた表になっています。

では、元素って何のことでしたか?

このように、周期表のことを何となく知っていても、もっと基礎的な部分の説明はできなかったりすることが多いんですよね。

今回は、周期表と関連する基礎的な用語の意味をまとめて解説していこうと思います。

2.周期表とは?

周期表[periodic table]とは、数ある元素を特定の規則に則ってまとめた表・テーブルのことです。

要は、似た性質の元素がうまく並ぶように配置された表です。

元素周期表と書かれている場合もあります。

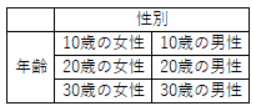

例えば、10歳の男女・20歳の男女・30歳の男女が居たとして、以下のように年齢・性別で並べたとします。

すると、表の縦軸では性別が揃っていて、表の横軸では年齢が揃っていることがわかりますよね?

表の下に行くほど年齢が上がっていくこともわかります。

これが「似た性質で並べる」の意味です。

つまり、酸素・炭素・アルミニウムなどの元素に関しても同様に、似た者同士やあるルールに則って整理した表が周期表に当たります。周期表の場合、縦に並んでいる元素同士の性質が似通ったものになります。

化学反応が起こりやすいだとか、沸点が低いだとかです。

この縦の列のことを“族”と呼び、横の行のことは“周期”と呼びます。

1~18族まで存在します。

有名なのは周期表の一番右に属する18族の希ガスです。

簡易的な周期表は以下の通りです。

もっと詳しい周期表は外部リンクを貼っておきますね。

https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/chuu/rika/files/WEB_syukihyo2.pdf

3.元素とは?

数ある元素をまとめた表が周期表なわけですが、そもそも元素とは何かという話になりますよね?

まずはそこの説明からしていきます。

元素[element]とは、物質の性質を決める概念的な成分・要素のことです。

…一言でまとめようとすると意味不明になるんですよね。

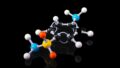

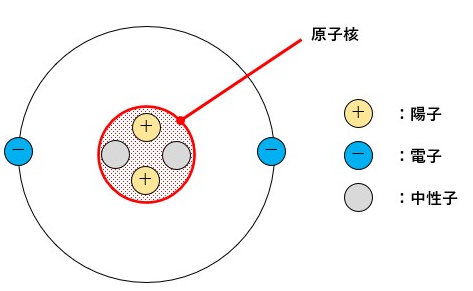

あらゆる物質は原子という粒子で構成されています。

この原子は以下のような構造をしています。

例えば、陽子が6個・中性子が6個・電子が6個なら炭素原子であることを指しています。

では、何を以って炭素と決められているのだと思いますか?

『陽子と中性子と電子が各6個なら炭素なのでは?』と思うかもしれませんが、違います。

実は、陽子が6個・中性子が7個・電子が6個という炭素原子も存在します。

答えは、陽子の数です。

陽子の数が6個なら、それは炭素としての性質を持つのです。

逆に言うと、物質の性質は陽子の数で決まるんですね。

なので、陽子が6個の炭素は総じて炭素“元素”と呼びます。

同じ数の陽子を持つ原子は同じ元素なんです。

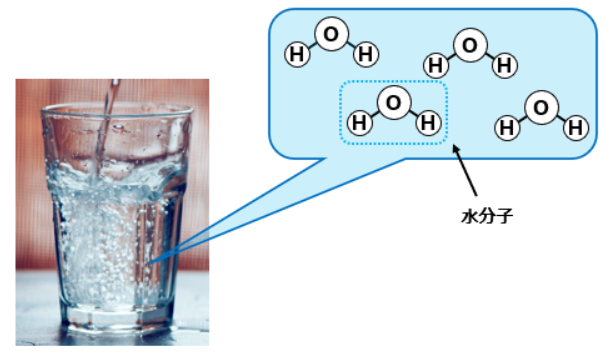

また、水分子は1つの酸素原子と2つの水素原子で構成されていますが、1つの酸素元素と2つの水素元素から構成されているとは言いません。

これは、最初に述べた通り、元素は概念のことだからです。

酸素元素という種類はあっても、酸素元素という物質は存在しないんです。

あくまで元素はカテゴリを指しているとイメージしてください。

4.分子とは?

元素の説明で「分子」がしれっと登場したので、次は分子について説明します。

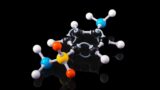

分子[molecule]とは、物質としての性質を持っている最小単位の粒子のことです。

分子自体はまだ別々の原子に分けられますが、そうすると性質が変わってしまいます。

例えば、水は水素原子と酸素原子が結びついて構成されています。

よく水のことをH2Oと表記しているでしょう?

アレは、水素原子Hが2つと酸素原子Oが1つで構成されていることを表しています。

水たまりは、このH2Oが無数に集まってできているんです。

要は、目に見えない程小さなH2Oがいくつも集まった存在が水なわけですね。

このH2Oが分子に当たります。

あくまで水素原子Hが2つと酸素原子Oが1つが結びつくことで水になるのであって、水素分子と酸素分子が近くに存在しても水にはならないのです。

ポケ○ンで例えるなら、ピ○チュウ(原子)にかみなりのいし(原子)を使うことでラ○チュウ(分子)に進化するという感じです。

原子同士で結びつくと全く違う性質を持った物質(分子)ができるんですよ。

ついでに言うと、原子ごとにどのような分子を構成できるかも決まっているので、そこも合わせてポケ○ンでイメージしてしまえば良いと思います。

ピ○チュウ(原子)にみずのいし(原子)は使えないでしょう?

※あくまでイメージの話です。

ちなみに、原子ごとにどのように結び付くことができるかが異なったり、結び付き方がちょっと変わるだけで全く別物の分子になったりします。

酸素原子×2の酸素という分子は毎日吸って生きていますが、酸素原子×3のオゾンという分子は普通に人体にとって有害です。

まあ、酸素も濃度が高過ぎると毒みたいなものなんですけどね。

5.原子番号とは?

周期表の各元素を見てみると、原子番号の左下に数字が記載されていることがわかります。

この数字のことを原子番号[atomic number]と呼びます。

この原子番号は、原子を構成する原子核に含まれる陽子の数を表しています。

図3のように陽子が2つあったのなら、原子番号は“2”でHe(ヘリウム)を指しているとわかるのです。

陽子とは、正の電気を帯びた粒子のことです。

それとは逆に負の電気を帯びた粒子を電子と呼びますが、電気的に中性を保っている原子に関しては、原子番号とその原子の持つ負の電気を帯びた粒子である電子の数も等しくなります。

要は、原子番号=陽子の数=電子の数になるんです。

中性なら、ね。

周期表は原子番号順に並んでいるわけですが、ここで説明したように原子番号は陽子の数を表しています。

陽子の数は物質の性質を表す元素と密接な関係がありましたよね?

だから、周期表のことを元素周期表と呼ぶことはあっても、原子周期表と呼ぶことは無いんです。

以上、「周期表・元素・分子・原子番号などの基礎的な用語の意味」についての説明でした。