今回は、「エミッタ接地回路の入力信号が直流成分と交流成分の両方を持つ場合の考え方」についての説明です。

1.エミッタ接地の特徴

エミッタ接地回路は、エミッタを基準電圧としてベースに入力信号を入れ、コレクタから出力信号を取り出す回路です。

基本的な特徴は以下の通りです。

| 入力インピーダンス | :低い |

| 出力インピーダンス | :高い |

| 電圧増幅率 | :高い |

| 電流増幅率 | :高い |

| 高周波特性 | :悪い |

| 出力の位相 | :反転 |

2.エミッタ接地回路の入力信号が直流成分と交流成分の両方を持つ場合の考え方

エミッタ接地回路の入力信号が直流成分と交流成分の両方を持つ場合の考え方が個人的に初見では良くわからなかったので、今回は練習問題を用いて解説をしていこうと思います。

エミッタ接地回路の入力信号に対する出力信号波形が実際にどうなるのかを、例題を用いて説明していきます。

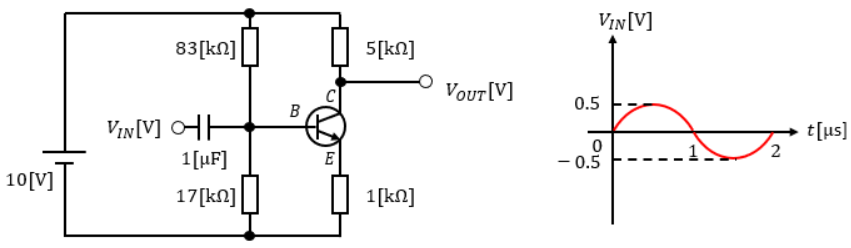

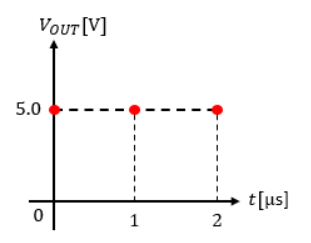

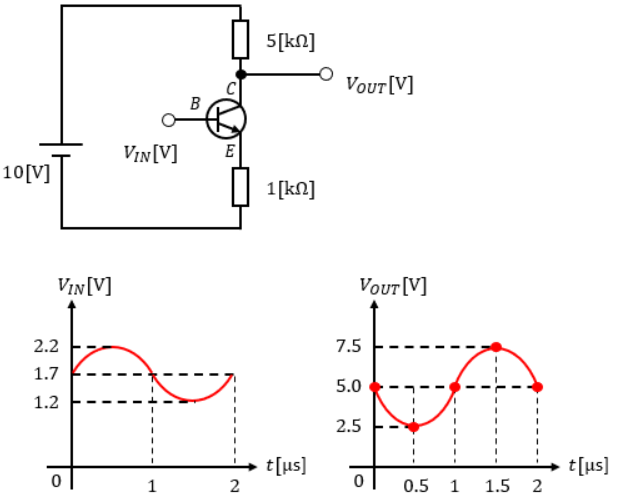

図1のような回路図及び入力信号VINがあった場合の出力信号VOUTを求めてみます。

前提条件として、トランジスタのベース-エミッタ間電圧VBEは0.7[V]、電流増幅率hFEは∞、トランジスタがONした時のコレクタ-エミッタ間電圧VCEは0[V]とします。

※入力信号の近くにある1[μF]のコンデンサは直流を通さないために置かれているだけで、回路動作に影響はありません。

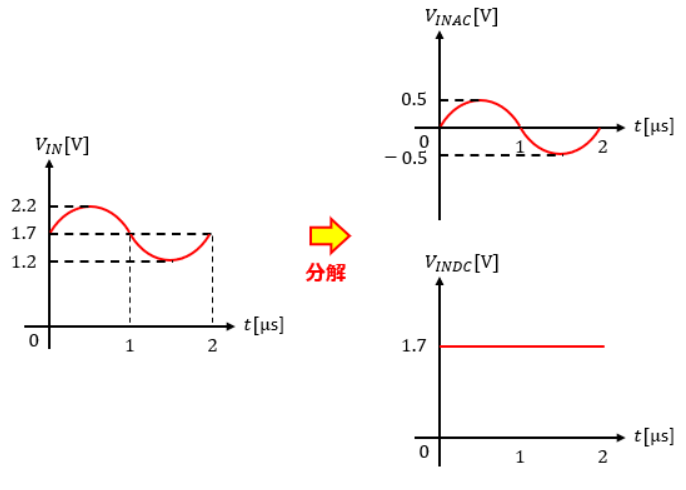

直流成分と交流成分がある場合、分けて考えるとわかりやすくなります。

別々に考えて、後で足し合わせれば良いのです。

そもそもの話、図1に示した交流波形は0Vを基準とした正弦波ですよね?

これって直流0Vと正弦波が合体した波形なんですよね。

だから、直流成分が0V以外になっているのなら、その分足し合わせてあげるだけで良いんです。

直流成分のみ考える

まずは直流成分だけ考えてみましょう。

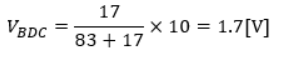

ベース端子にかかる直流電圧VBDCは、10V電源を83kΩ抵抗と17kΩ抵抗で分圧した値になります。

ベース端子にかかる直流電圧VBDCが1.7[V]なのに対し、ベース-エミッタ間電圧VBEは0.7[V]なので、エミッタ端子にかかる直流電圧VEDCはVBDC-VBE=1.7-0.7=1.0[V]となります。

すると、1kΩ抵抗には1.0[V]の電圧がかかるので、直流成分のエミッタ電流IEDCはオームの法則より1.0[V]÷1[kΩ]=1[mA]だとわかります。

また、電流増幅率hFEが∞という条件より、エミッタ電流IEとコレクタ電流ICは等しいので、直流成分のコレクタ電流ICDCも1[mA]になります。

直流成分のコレクタ端子電圧VCDCはコレクタ端子に繋がっている電源電圧から5kΩ抵抗の電圧降下を差し引いた値になるので、VCDC=10-5[kΩ]×1[mA]=5[V]になります。

直流成分の出力信号VOUTDCはコレクタ端子電圧VCDCに等しいので、VOUTDCは5[V]になるとわかります。

つまり、出力信号は入力信号が無い状態だと5[V]の直流電圧を出力しているわけです。

これで直流成分による出力波形がわかったので、残る交流成分の波形は+5.0Vを基準にした正弦波になるというわけです。

交流成分のみ考える

では、交流成分についても考えてみましょう。

考え方は「エミッタ接地回路の入力信号波形に対する出力信号波形の求め方(信号増幅編)」のおさらいになります。

入力信号VINが0[V]、+0.5[V]、-0.5[V]になる時の出力信号を求めて、その点を繋ぎ合わせるだけです。

まず、0[V]の場合は交流成分は無いということなので、直流成分の出力がそのまま出力されることになります。

なので、プロットすると図3のようになります。

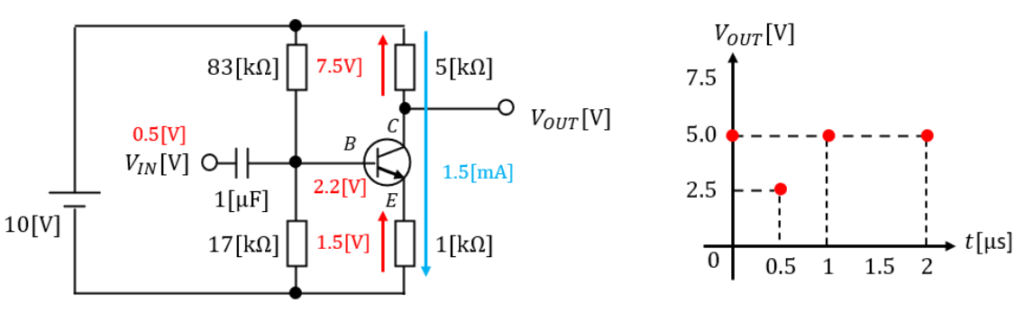

+0.5[V]の場合は、ベース電圧が直流成分の1.7[V]に0.5[V]が加算された値になります。

エミッタ電圧VEはVB-VBE=(1.7+0.5)-0.7=1.5[V]になります。

すると、1kΩ抵抗には1.5[V]の電圧がかかるので、直流成分のエミッタ電流IEはオームの法則より1.5[V]÷1[kΩ]=1.5[mA]だとわかります。

また、電流増幅率hFEが∞という条件より、エミッタ電流IEとコレクタ電流ICは等しいので、コレクタ電流ICも1.5[mA]になります。

コレクタ端子電圧VCはコレクタ端子に繋がっている電源電圧から5kΩ抵抗の電圧降下を差し引いた値になるので、VC=10-5[kΩ]×1.5[mA]=2.5[V]になります。

出力信号VOUTはコレクタ端子電圧VCに等しいので、VOUTACは2.5[V]になるとわかります。

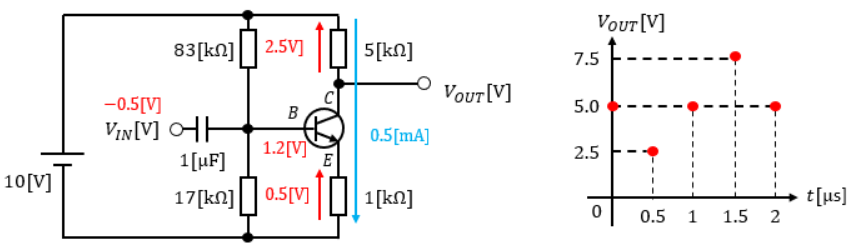

同様に-0.5[V]の場合も計算していくと、VOUTACは7.5[V]になることがわかります。

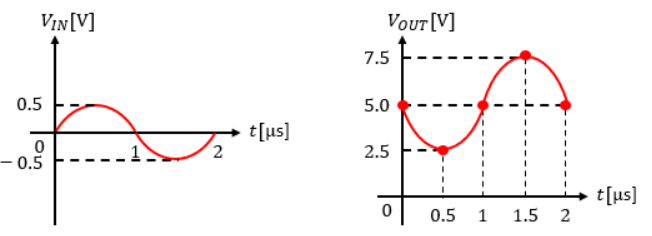

こうしてプロット箇所を増やしてプロット同士を結ぶと、出力信号波形が浮かび上がってきます。

結果、入力信号に対する出力信号波形は以下のような形状になります。

さて、「 エミッタ接地回路の入力信号波形に対する出力信号波形の求め方(信号増幅編)」の説明の際に、以下のようなエミッタ接地回路の動作について説明しました。

ここで説明した回路と出力波形と見比べてみると何かに気付きませんか?

出力波形が全く同じになっていますよね。

そして、図7の入力波形は直流成分1.7[V]と振幅0.5[V]の交流成分を足し合わせたものになっています。

つまり、この2つの回路って全く同じことをしているんですよ。

以前説明した回路は、今回説明した回路の直流成分と交流成分が最初から足し合わされていただけだったんですね。

今回説明した内容は、直流成分と交流成分を足し合わせた波形の作り方の一つの説明でもあったのです。

以上、「エミッタ接地回路の入力信号が直流成分と交流成分の両方を持つ場合の考え方」についての説明でした。