今回は、「コレクタ接地を応用した定電圧電源回路の考え方」についての説明です。

1.コレクタ接地の特徴

コレクタ接地回路は、コレクタを基準電圧としてベースに入力信号を入れ、エミッタから出力信号を取り出す回路です。

基本的な特徴は以下の通りです。

| 入力インピーダンス | :高い |

| 出力インピーダンス | :低い |

| 電圧増幅率 | :1倍 |

| 電流増幅率 | :高い |

| 高周波特性 | :良い |

| 出力の位相 | :非反転(同相) |

エミッタ端子側が出力に当たり、その出力が入力電圧に追従することから、エミッタフォロワ回路とも呼ばれます。

2.コレクタ接地を応用した定電圧電源回路の考え方

コレクタ接地回路を応用すると、定電圧電源回路を作ることが可能です。

方法は様々ですが、今回はツェナーダイオードで基準電圧を設定した定電圧電源回路の考え方について見ていこうと思います。

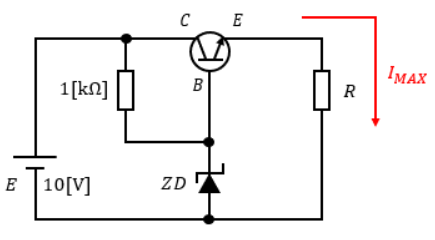

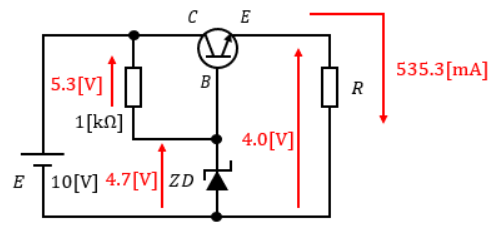

図1のような回路図における抵抗Rに流れる最大出力電流IMAXを求めてみます。

前提条件として、トランジスタのベース-エミッタ間電圧VBEは0.7[V]、電流増幅率hFEは100、トランジスタがONした時のコレクタ-エミッタ間電圧VCEは0[V]、ツェナー電圧VZは=4.7[V]とします。

※ツェナー電圧とは、逆接続したツェナーダイオードで作り出せる定電圧のことです。

まず、10V電源が1kΩ抵抗を通じてツェナーダイオードZDに繋がっているので、ZDのカソード側の電圧は4.7[V]で固定されます。

なので、トランジスタのベース電圧VBも4.7[V]になります。

つまり、1kΩ抵抗には10V電源とベース電圧VBの差分の電圧がかかっていることになります。

その為、1kΩ抵抗に流れる電流I1は以下の手順で求められます。

E-VB=1000I1

1000I1=10-4.7=5.3

I1=5.3÷1000=5.3[mA]

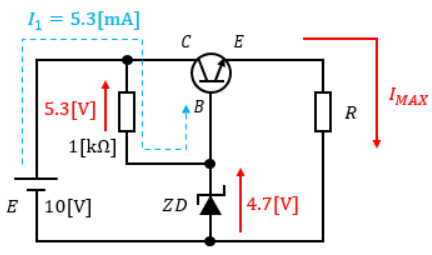

この回路における電流増幅率hFEは100固定で、hFEはコレクタ電流ICをベース電流IBで割った値になります。

なので、IC=hFE×IBという関係になります。

今回求めているのは抵抗Rに流れる最大出力電流IMAXでした。

回路図を見ればわかるとは思うのですが、この電流ってエミッタ電流IEのことなんですよね。

なので、エミッタ電流IEが最大の条件について考えます。

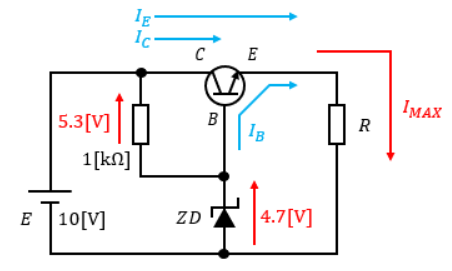

エミッタ電流IEは、コレクタ電流ICとベース電流IBを足し合わせた値です。

要は、IE=IC+IBです。

そして、先程述べたように、IC=hFE×IBも成り立っています。

つまり、2式を整理すると、IE=hFEIB+IB=(hFE+1)IBとなります。

なので、ベース電流IBが最大の時に最大出力電流IMAXが求まるわけです。

ということは、1kΩ抵抗に流れる電流5.3[mA]がそのまま全てベース電流IBとして使用されることが、最も出力電流の大きくなる条件と言えます。

なので、ベース電流IBを5.3[mA]として計算します。

IMAX=IE=(hFE+1)IB=(100+1)×5.3[mA]=535.3[mA]

これが最大出力電流IMAXです。

また、ベース-エミッタ間電圧VBEは0.7[V]なので、エミッタ電圧VEはVB-VBE=4.7-0.7=4.0[V]だとわかります。

このエミッタ電圧VEは、抵抗Rにかかる電圧に等しいです。

なので、この定電圧電源回路は4.0[V]の定電圧を供給しつつ、電流を大きく増幅できる回路となっているのです。

以上、「コレクタ接地を応用した定電圧電源回路の考え方」についての説明でした。