今回は、「トーテムポール回路」についての説明です。

1.トーテムポール回路とは?

トランジスタを使用した特殊な回路の中に、トーテムポール回路というものがあります。

この回路は、npnトランジスタとpnpトランジスタを組み合わせたスイッチング回路のことです。

トランジスタが縦積みされた様をトーテムポールに例えているので、こんな名称になっています。

…私はドンキー○ング64で見たから知ってますが、今の子ってトーテムポールって知ってるのかな?

また、電流を流す動作(プッシュ)と引っ張る動作(プル)を行うので、プッシュプル回路とも呼ばれます。

エミッタフォロワ回路(コレクタ接地回路)とオープンコレクタ回路を合成したような構成になっていて、オープンコレクタ回路と違ってプルアップ抵抗が無くても動作するので、大きな電流を流せるというメリットがあります。

今回は、そんなトーテムポール回路の動作原理について解説していこうと思います。

2.トーテムポール回路の考え方

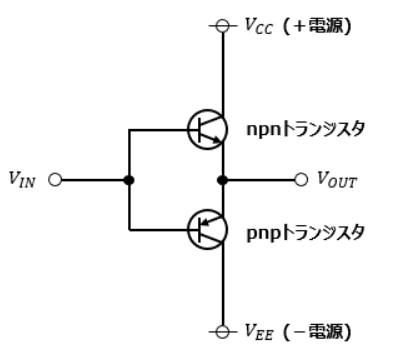

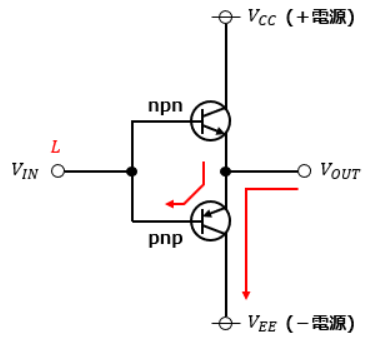

トーテムポール回路の構成は、以下の通りです。

上のnpnトランジスタの部分がエミッタフォロワ回路、下のpnpトランジスタの部分がオープンコレクタ回路になっているわけです。

では、どんな動作をするのか見ていきましょう。

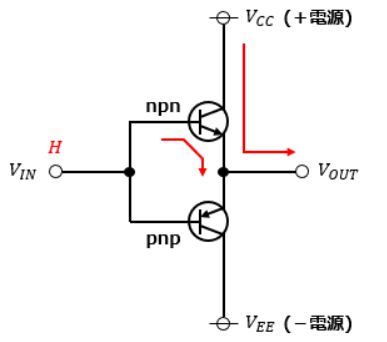

入力信号がHighレベルの場合

まず、入力信号VINがHighレベルだった時について考えます。

入力信号VINはHighレベルだった場合、npnトランジスタはONになり、pnpトランジスタはOFFになります。

ベース-エミッタ間電圧VBEの方向(矢印の向き)を見ればわかりますね。

よって、出力信号VOUTは、VIN-VBEになります。

ベース-エミッタ間電圧VBEは大体0.7[V]程度なので、入力信号VINから0.7[V]ほど小さくなった出力信号になるわけです。

VCCではないですからね?

入力信号がLowレベルの場合

次は、入力信号VINがLowレベルだった時について考えます。

入力信号VINはLowレベルだった場合、npnトランジスタはOFFになり、pnpトランジスタはONになります。

先程とは逆になっていますね。

よって、出力信号VOUTは、VIN+VBEになります。

入力信号VINは負電圧なので、振幅で見れば0.7[V]ほど小さくなります。

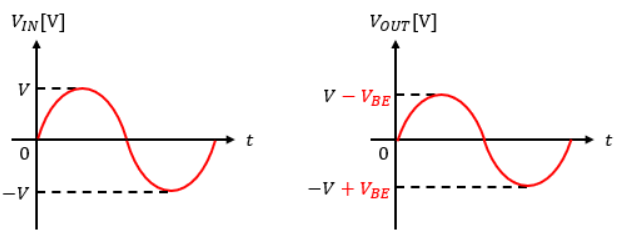

結果、入力信号VINが一般的な交流波形だった場合、以下のような出力を得ることができます。

ベース-エミッタ間電圧VBEの分だけ振幅が小さくなる点には注意が必要ですが、逆に言えばそこさえ注意すれば問題無いのです。

トランジスタの動作を理解できていれば特に躓くことはないでしょう。

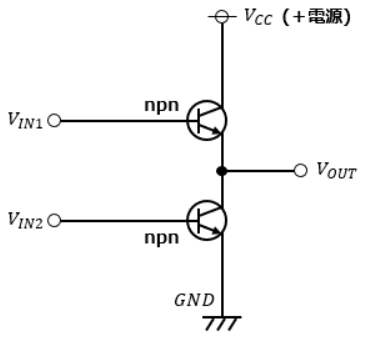

ちなみに、同様の機能を持つのなら、npnトランジスタ2つで構成していてもトーテムポール回路と呼んでいることはあるようです。

その場合、入力信号が完全に2つに分離しますけどね。

3.トーテムポール回路の利点

トーテムポール回路の利点は、最初に述べた通りプルアップ抵抗が無くても良いという点です。

改めてトーテムポール回路を見てみればわかりますが、トランジスタしか使っていないでしょう?

そのおかげで、プルアップ抵抗で流れる電流量が制限されたり、電力損失が発生したりしなくなるのです。

プルアップ抵抗があると、pnpトランジスタ動作時にも電流が流れ込んでくることになるので、その分効率が悪いんです。

以上、「トーテムポール回路」についての説明でした。