今回は、「導体の電気抵抗」についての説明です。

1.導体の電気抵抗

導体とは、金属などの電気や熱を通す物体のことです。

電気回路を構成する電線部分が導体に当たります。

ちなみに、電線は主に銅やアルミニウムで構成されています。

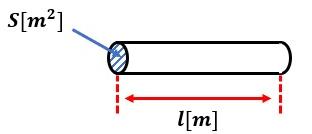

導体の抵抗R[Ω]は、導体の長さl[m]に比例し、導体の断面積S[m2]に反比例します。

式で表すと、以下のようになります。

ρは電流の通しにくさを表す定数で、抵抗率と呼びます。

単位は[Ω・m]で、読み方はオームメートルです。

σは電流の通しやすさを表す定数で、導電率と呼びます。

単位は[S/m]で、読み方はジーメンス毎メートルです。

抵抗率ρと導電率σはお互いに逆数になっています。

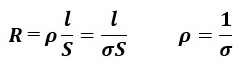

導体の抵抗R[Ω]は、導体の長さl[m]に比例し、導体の断面積S[m2]に反比例するという理由については、抵抗と電流の関係に着目するとわかってきます。

導体が長ければ電流が流れにくくなる

⇒抵抗値が上がる

⇒導体の抵抗は導体の長さに比例して大きくなる

導体の幅が広ければ電流が流れやすく

⇒抵抗値が下がる

⇒導体の抵抗は導体の断面積に反比例して小さくなる

言葉でイメージが湧かない場合は、導体をトンネル、電流を人に例えるとよりわかりやすくなります。

2.パーセント導電率

導体がどの程度電流を通しやすいのかを表す方法として、パーセント導電率という考え方があります。

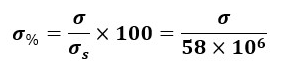

パーセント導電率とは、導体の導電率σ(シグマ)と国際的に基準とされている導電率σsの比率をパーセントで表したものです。

導電率σsの値は、厳密には「20°環境下における国際標準軟銅の導電率」を指し、58.0×106[S/m]と規定されています。

導体のパーセント導電率σ%[%]は、以下のように表します。

導電率σsは、IACS(international annealed copper standard)-国際軟銅規格と呼ばれる規格にて定義されています。

電気抵抗(又は電気伝導度)の基準として、国際的に採択された焼鈍標準軟銅(体積抵抗率: 1.7241×10−2 μΩm)の導電率を、100%IACSとして規定。

引用:ウィキペディア(Wikipedia)

以上、「導体の電気抵抗」についての説明でした。