今回は、「光電センサ・フォトセンサ」についての説明です。

目次 [非表示]

1.初めに

センサとは情報をデータに変換して出力する装置のことです。

動物は目で見た情報・耳で聞いた情報などを脳で処理しているわけですが、ここで言う目や耳に当たる部分がセンサです。

機械にとっての目や耳みたいなものということですね。

例えば、光の照射有無・温度の変化・応力の変化・速度の変化なんかの情報をデータに変換しています。

最近はなんでもかんでもセンサで取り込むようになっていて、そのおかげで以下のようなことが実現できています。

- 体温を測ったら自動的にPCに結果を保存する。

- 農場にて時間経過や湿度状況によりスプリンクラーを起動させる。

- 家に居なくても子供やペットの様子をカメラで確認できる。

- リアルタイムの渋滞情報を受け取ってカーナビに表示する。

いつの間にやら当たり前のように実現しているこれらの事柄は、センサを利用しているからこそできるようになっているのです。

このような試みのことはIoTと呼びます。

では、光電センサ・フォトセンサはどんな役割をしているのかというと、光を利用して物体がそこに存在しているか判断したり、対象物の状態を検出することができます。

光を電気信号に変換しているセンサだから光電センサなのかな?

今回は、そんな光電センサについて考えていきます。

ちなみに、光電センサとフォトセンサは原理が同じなので呼び方が違うだけのように思えますが、一応比較的大型で工場のラインに使用されるようなものを光電センサ、比較的小型で装置に組み込んで使用するようなものをフォトセンサと呼んでいるようです。

以降の説明では光電センサとだけ書きます。

2.光電センサの原理と種類

光電センサにはいくつか種類があります。

共通している点は、光電センサの発光素子から可視光線が照射され、その光を受光素子がどう受け取るかで結果を判断しているということです。

物体に光を照射すると物体の種類により様々な反応をします。

光が遮られて影ができたり、反射されたり、屈折したり…フィルタを通して偏光するなんてことも可能です。

これらの光の反応を利用してセンサとして活用しています。

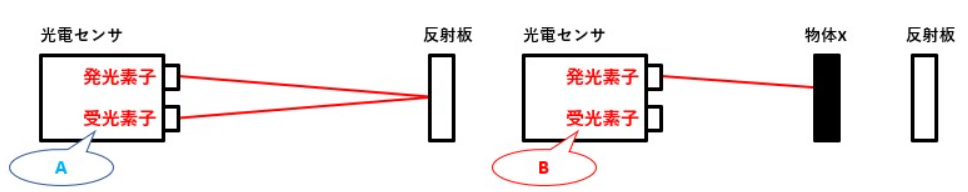

光電センサの場合、大きく分けると反射型と透過型の2種類があります。

反射型は、1つの光電センサに発光素子と受光素子の両方が内蔵されています。

なので、発光素子から照射された光を反射する何かが必要です。

この何かによって使い方が2つに分かれます。

1つは、鏡のように光を反射する反射板を用意しておくパターンです。

一般的には回帰反射型と呼ばれています。

光電センサから照射された光を反射させて常に受光素子に当てた状態にする為、何か物体に光が遮られれば受光素子に光が満足に照射されなくなります。

※厳密には「光が遮られて受光素子に照射される光量が減少する」です。後述の拡散反射をした場合、少なからず受光素子に光が当たるからです。この減少量で判断しています。

受光素子に光が充分に照射されている場合と照射されていない場合で出力する電気信号が変化する為、遮光された際の信号をカウントして何回光電センサと反射板の間をモノが通過したかを計測したりできます。

透明な物体の場合は行きと帰りの2回物体内を光が通過するので、他の光電センサよりも光量が減少します。

なので、透明な物体の検出に向いています。

また、鏡面体でも安定して検出可能なタイプもあります。

もう1つは、鏡のように光を反射する反射板を用意しないパターンです。

つまり、何かしらの物体に光が当たった時に反射する光を検出する方式です。

一般的には拡散反射型と呼ばれています。

光電センサから光を照射させておき、物体に衝突して拡散反射した時のみ受光素子に光が照射されます。

拡散反射を前提としている為、他の方式のものと比べて検出距離が短いです。

加えて、検出物の表面状態によって反射する光量が変化してしまうので、検出距離に関しては最も注意が必要となります。

代わりに、設置するべきものはシンプルに1つとなっているので、取付は最も容易となっています。

ちなみに、光を照射すると入射角と反射角が同じになる反射を正反射、光を照射すると色々な方向にバラける反射を拡散反射と呼びます。

前者は鏡、後者は白紙などが該当します。

拡散反射型はその名の通り拡散反射する光を受光しているわけですね。

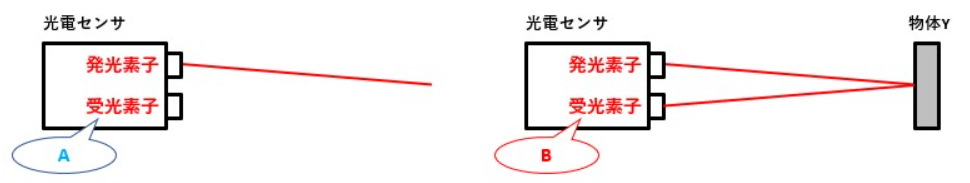

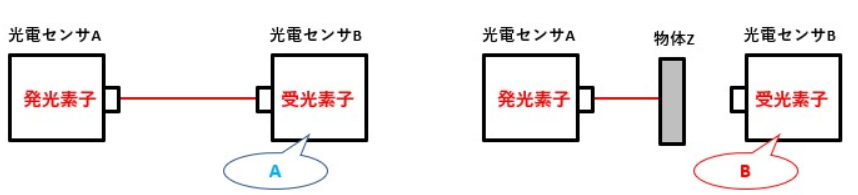

透過型は、発光素子を内蔵した部位と受光素子を内蔵した部位が分離していて、2つで1セットになっています。

光電センサの発光素子を持つ側から受光素子を持つ側に向けて直接光が照射される形になります。

つまり、透過型の場合は光を遮ることさえできれば正反射しようが拡散反射しようが検出できるようになっています。

なので、検出物の表面が荒かったり、鏡面だったりしてもその点は考慮する必要がないという強みがあります。

透明物は透過するので向いてないですけどね。

当然ですが発光部と受光部には適切な検出距離があるので、そこを考慮するのを忘れないようにしましょう。

ちなみに、反射型より透過型の方が検出距離が長めになっていることが多いです。

3.光電センサを構成するユニット

光電センサは、投光部・受光部・増幅部・制御部・電源部から構成されます。

各ユニットは分離されていたり、一体化されていたりします。

種類としては以下の通りです。

・アンプ分離型

投光部・受光部、増幅部・制御部、電源部の3つのユニットに分離されている。

アンプ(増幅部)だけ分離されているわけではないです。

ユニットが分離するので比較的小型で、設置スペースに難がある場合は他の型よりも使いやすい。

さらに投光部と受光部も分離したタイプもある。

・アンプ内蔵型

電源部以外のユニットが全て一体化されている。

一般的によく使用されているタイプ。

・電源内蔵型

電源どころか全ユニットが一体化している。

電源も内蔵されているのでパワーサプライが不要で、商用電源を直接接続すれば良い。

4.光電センサの出力部分

光電センサは受光部に照射される光量によって出力が切り替わるわけですが、実際に何がどう切り替わっているかについての説明です。

結論としては、大体トランジスタの高速スイッチング動作を利用しています。

『トランジスタって何?』という方は以下をご覧ください。

以降の説明はこの記事に載っている内容をある程度理解している必要があります。

(初歩的な部分ですけどね)

また、投光部から受光部へ向けて光を照射することによってトランジスタが動作するという一連の流れはフォトカプラと同じです。

フォトカプラについても別途まとめてあります。

では、実際の動作について考えていきます。

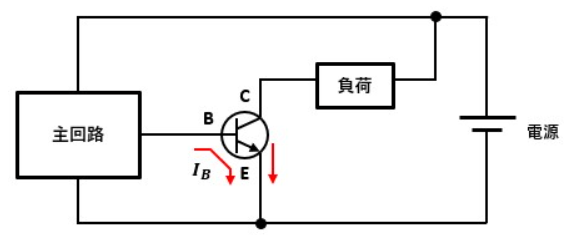

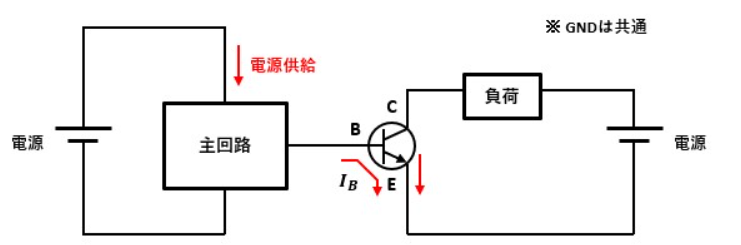

センサについて調べると、大体以下のような回路図が描かれています。

※仕組みを説明するために回路は簡略化しています。本当は所々にダイオードなどがあります。

出力が2つだからトランジスタがもう1つ増えていたり、オプションのための端子が用意されているパターンなどもありますが、基本はこの繋がりです。

ですが、この図は電気についてあまり詳しくない人には優しくないと思うんですよね。

私がそうだったのですが、何の説明もなく突然「主回路」と「負荷」が登場して何か色々なところが接続されている回路図を見せられるので、トランジスタについて教科書で学んだことしかない方なんかは初見で理解しろと言われても中々難しいです。

慣れれば普通に理解はできますし、所見で理解できる人もいますけど。

なので、1つ1つ分けて考えていきましょう。

まず、主回路についてですが、これが光電センサを指しています。

光電センサに繋がっているのは電源の+側、-側、トランジスタのベースですね。

電源の+側、-側が繋がっているのは、ただ単に光電センサを動作させるためです。

当たり前ですが、光電センサに電気が流れていなければ投光部から光が照射されませんし、受光部も反応しません。

たったそれだけのことなのですが、負荷とトランジスタにも電源が繋がっているので回路が複雑に見えてしまいます。

なので、以下の図のように分けて描いてみるとスッキリします。

こうやってみると、光電センサに電源を供給していて、センサから何かがトランジスタに繋がっているだけだとわかります。

この何かが受光部から出力される電気信号です。

つまり、受光部が出力した信号を受け取る回路が図5右側となるわけです。

光電センサの出力信号はHighかLowの2パターンになります。

HighとLowが何なのかわからない方は、光電センサの出力次第でトランジスタのB-E間に電流が流れる時(図5の場合はHigh出力)とB-E間に電流が流れない時(図5の場合はLow出力)があるとイメージしてください。

詳しくは以下の記事を参照してください。

図5で使用しているトランジスタの場合、トランジスタのB-E間に電流が流れるとC-E間にも電流が流れるようになります。

その為、光電センサの出力がHighの時は負荷に電流が流れて、Lowの時は負荷に電流が流れないということになります。

この関係から、例えばここで負荷としてLEDを繋いでいたとすると、Highの時だけLEDが光ることになります。

カウンタを負荷として繋げばHighの時だけカウントが進むようにすることも可能です。

PLCや非常停止スイッチなどに接続すればまた別の用途も見えてきます。

このように、自分で出力機器を選んでカスタマイズできるのでまとめて「負荷」という書き方をしているのだと思います。

負荷ではあるんだけど、教科書で電気学んだけど仕事では使ったことが無い人とかは負荷=抵抗器って思っちゃう人いると思うんだよね。

まとめると、『負荷の部分に出力機器を接続しましょう』です。簡単ですね!

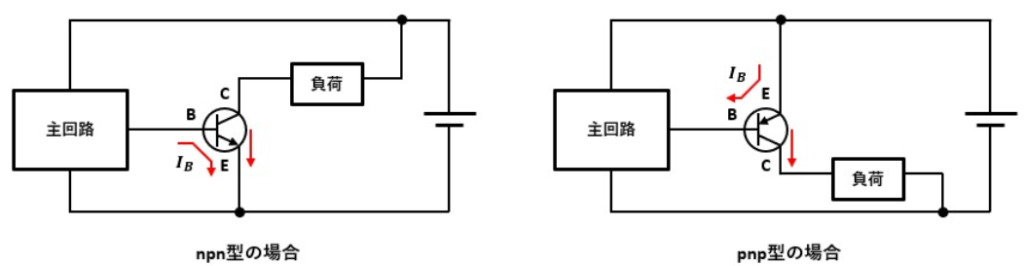

npnとpnpによる回路の違い

ここまで説明したのはnpn型トランジスタを使用している場合の接続です。

トランジスタにはnpn型とpnp型があり、日本ではnpn型を使用している場合が多いです。

欧州ではpnp型が主流です。

npn型とpnp型では接続方法が以下のように異なります。

光電センサの出力がHighの時に負荷に電流が流れるのがnpn型、Lowの時に負荷に電流が流れるのがpnp型です。

センサやトランジスタの故障パターンによっては負荷に電流が流れっぱなしになるという観点ではpnp型の方が安全なのかもしれませんね。

ここまで光電センサのHighとLowについて軽く触れてきました。

では、入光時と遮光時どちらの時に出力がHigh/Lowになるのかが気になるかと思います。

その辺りは実際に使う光電センサ次第なので、データシートをしっかり読みましょう。

入光/遮光どちらかに決まっている場合もありますし、切替スイッチが付いているものもあります。

5.光電センサの特徴まとめ

光電センサの特徴を簡単にまとめると、以下のようになります。

1.非接触検出が可能

検出物に触れる必要がないので、検出物も光電センサも傷つく心配が無いという大きなメリットです。

特に何も干渉されないということは、光電センサ自体の寿命が長くなるわけですからね。

2.検出距離が長い

透過型の光電センサなら、検出距離が10mに対応したようなハイパワーのものもあります。

3.大体の検出物に対応している

正反射に対応したもの、拡散反射に対応したもの、遮光に対応したもの、透明物に対応したものなど様々なタイプのものが揃えられているので、ほぼ検出物を選ばないという点が明確な強みと言えます。

4.応答時間が短い

応答時間に関してはセンサ全般が短いですが、光電センサの場合は光を使用していることに加えてセンサを構成する回路が全て電子部品でできている為、より応答時間が短いです。

5.ファイバセンサと比較して安価

同じような性能・用途であるファイバセンサと比較すると安価です。

6.光電センサ・フォトセンサ情報まとめリンク

個人的によく使用する光電センサ・フォトセンサをシリーズごとにまとめてリンクで飛ぶようにしています。

以上、「光電センサ・フォトセンサ」についての説明でした。