今回は、「PSU(パワーサプライ)」についての説明です。

1.PSU(パワーサプライ)とは?

PSUとは、英語で[Power Supply(電源供給) Unit]と書きます。

端的に言えば一般的な直流電源のことです。

パワーサプライと呼んでいることもあります。

私達の家庭には電気が供給されていますよね?

この電気の大元は発電所で作られ、変電所を通して工場や一般家庭などに送電されてきます。

ただ、製品によっては交流で動作するモノと直流で動作するモノがあります。

家庭のコンセントには交流(AC100V)が供給されていますが、そのままAC駆動する機器もあれば、直流で動作する機器もあります。

なので、交流から直流に変換する必要があります。

このような役割を担う製品の一部として、PSUが存在します。

まあ、身近な機器にはPSUはほぼ使われていないんですけどね。

身近なもので交流電源から直流電源に変換している装置としては、スマートフォンの充電器やノートPCの電源コードにくっついている変換アダプタ(ACアダプタ)などが挙げられますが、これらはPSUではなくアダプタです。

PSUとは、ある装置の筐体内部に組み付けられた装着式のDC電源供給装置を指します。

なので、デスクトップPCのようなゴツい機械でもないと、内蔵されていないんです。

変換して使用するくらいなら最初から直流で送電すれば良いと感じるかもしれませんが、高電圧の方が送電効率が良いなどの理由から交流を利用するのが一般的となっています。

※ 発電所からは数万~数十万Vレベルの高電圧が送電されます。

正直呼び方に統一性が無く、私が勤めている先ではパワーサプライのことを単純に電源呼ばわりしていることが多いです。

スイッチング電源・スイッチングパワーサプライ・AC/DC電源など様々な呼ばれ方をされますので、混乱しないように注意しましょう。

2.PSUの接続方法

PSUには配線用の端子台があります。

製品により配置は異なりますが、端子台付近にどこに何を接続すれば良いか書いてあります。

たまに書いてなくて説明書読まないといけないモノもありますが…。

例を用いて説明していきます。

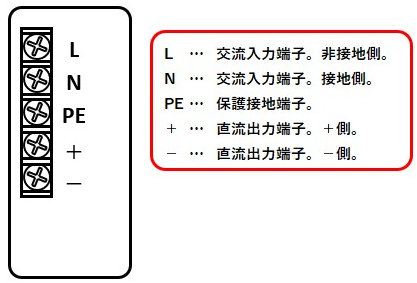

図1のようなPSUがあった場合、端子台の横のL、N、PE、+、-と書いてある通りに接続すれば良いです。

それぞれ何を意味しているかは以下の通りです。

交流入力端子。

AC何Vを接続すれば良いかは取扱説明書を読むか筐体に印字されていないかを確認しましょう。

基本はAC100VかAC200V。

LはLive(ライブ)、NはNeutral(ニュートラル)のこと。

N側が接地されている。

PSU内部で地絡(ACラインとFGラインの短絡)が発生した時にL側のヒューズが切れるように設計されている。

LとNを逆に接続しても動作はするが、地絡時に電源経路が維持されてしまうので安全措置がまともに動作しなくなる。

接続には注意。

Lは茶色or黒色、Nは青色or白色の電線を接続すれば良い。

保護接地端子。

感電防止用の端子、いわゆる“アース”。

ポ〇モンのでんきタイプがじめんタイプに無効という相性が良い例ですね(笑)

電線色は緑/黄のスパイラルが一般的。

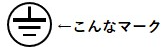

「PE」以外にも「FG」と書かれていたり、接地を意味するマークが書いてある場合もある。

直流出力端子。

PSUの内部回路で交流が直流に変換されるので、その出力端子になります。

「+」は「+V」や「24V」、「-」は「-V」や「0V」と書かれている場合もあります。

図1の場合はネジ締め方式の端子台ですが、種類よってはプッシュイン方式という配線工数を削減したタイプのものもあります。

プッシュイン方式は、-ドライバー1本あれば配線が可能です。

3.PSUの方式

PSUには主に2種類の変換方式があります。

スイッチング方式とトランス方式です。

交流を直流に変換した後に半導体の高速スイッチング動作で矩形波(パルス波)に変換します。

この波形をトランスを通し、ダイオードとコンデンサで平滑にすることで所定の電圧値にして出力します。

「スイッチング電源」という呼び方が一般的で、単純に「電源」と呼ぶのもこちらの方式。

高効率・小型・軽いというメリットがある一方、スイッチング動作を利用して出力を得る関係上ノイズが大きくなる・構成回路が複雑になるといったデメリットがあります。

交流をトランスで所定の電圧値に変圧・降圧した後に整流する方式。

「電源トランス」や「トランス」と呼ばれることが多い。

ノイズが小さい・回路が単純というメリットがある一方、低効率・大型・重いというデメリットがあります。

スイッチング方式とトランス方式のメリット・デメリットがちょうど逆転していますね。

4.PSUの選び方

適切なPSUを選ぶために最低限注意すべきは、電源容量と入出力電圧です。

・電源容量

PSUの単純な性能を表しているのが電源容量です。

どの程度の電力を供給できるかを指している為、単位は[W]です。

例えば、出力電圧がDC24Vで接続する負荷には2A程度の電流が流れるとすると、電力=電圧×電流なので、24[V]×2[A]=48[W]の電源容量があれば問題無くPSUが動作するということになります。

ただし、電源容量は余裕を持って選定するのが一般的です。

余裕をもつのは電源容量に限りませんけどね。

パワーサプライの経年劣化(電解コンデンサの寿命etc.)、使用環境温度の差などの何らかの要因で100%の能力を発揮できなくなった際に、電源容量に余裕を持たせていないと充分な電力を供給できなくなるからですね。

カタログを見ていて負荷率・ディレーティングという単語が出てきたら、上記の内容に関係してくるので、よく内容を確認しましょう。

・入力電圧

入力交流電圧が何V必要かという表記です。

例えば、AC100V~AC220Vと記載されていた場合、AC100Vを繋いでもAC200Vを繋いでも問題無いということです。

・出力電圧

出力直流電圧が何Vになるかという表記です。

DC5V、DC12V、DC24V、DC48Vなどの種類があります。

よく使用されるのはDC24V電源です。

ちなみに、CPUなどのICはDC3.3Vで動作するものもあるので、DC24V電源から供給した電圧をDC/DCコンバータという素子で3.3Vにするなど工夫がされています。

以上、「PSU(パワーサプライ)」についての説明でした。