今回は、「LEDの選定方法(温度・光度・波長に関する特性グラフや輻射範囲の特性グラフの見方)」についての説明です。

1.初めに

前回・前々回の記事で、順方向電圧-順方向電流特性と順方向電流-光度特性のグラフの見方や注意点について解説してきました。

本記事に直リンクでたどり着いた場合は、以下の記事も参考にしていただいた方が良いかもしれません。

LEDのデータシートには、これらの他に環境温度-順方向電流特性・環境温度-相対光度特性・波長-相対光度特性・輻射範囲-相対光度特性のグラフが載っていることが大半です。

今回は、この残りの特性グラフの見方や注意点について解説していきます。

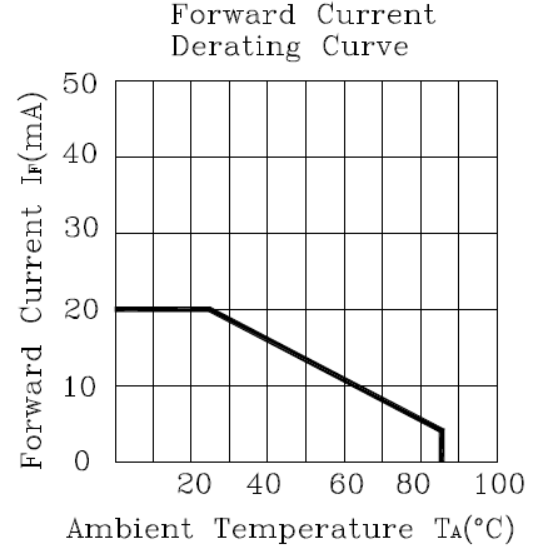

2.環境温度-順方向電流特性

環境温度-順方向電流特性グラフは、以下のようになっています。

※環境温度-順方向電流特性グラフに限らず、以降のグラフは全てL-354GというPARALIGHT製のLEDのデータシートから抜粋しています。

[ambient]は[周囲の]、[temperature]は[温度]という意味です。

なので、横軸は周囲環境温度を指しているわけです。

そもそもTAという記号が一般的に周囲環境温度を指しているので、覚えておくと何かと役に立ちます。

このグラフの見方は簡単です。

このLEDの取り扱い可能な温度範囲と順方向電流範囲を照らし合わせてあるので、囲まれた範囲内で使用するように促しているだけです。

つまり、『太線より左下に位置する条件内でこのLEDを使ってね!』というだけの話です。

例えば、20℃環境下なら、順方向電流は20mA(※絶対最大定格)より小さいなら流すことが可能だということです。

それ以上は壊れてしまうので、仮にその範囲で使用してLEDを壊したとしたら保証範囲外になります。

また、温度が高くなるほど順方向電流を流せなくなるのはLED共通です。

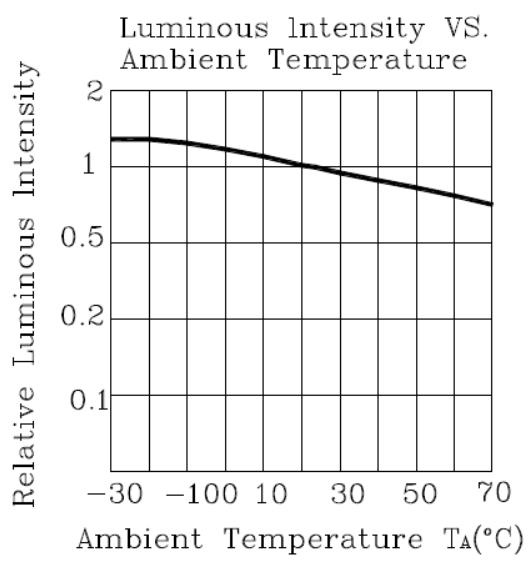

3.環境温度-相対光度特性

環境温度-相対光度特性グラフは、以下のようになっています。

[relative(相対)]+[Luminous Intensity(光度)]で相対光度です。

相対とが、ある基準に対してどの程度差があるのかを指した用語です。

図2においては基準温度を25℃としています。

なので、25℃の時の相対光度は1.0になっています。

そこを基準として、周囲環境温度が変化した時の光度の変化を導くために必要になるグラフが環境温度-相対光度特性です。

要するに、「25℃環境下における光度×相対光度」で、その周囲環境温度で使用した場合の光度を求めることができるのです。

仮に25℃環境下で20mcdに光らせていたとします。

ここから周囲環境温度を50℃まで上げたとすると、環境温度-相対光度特性グラフから相対光度が約0.8になっていると読み取れます。

その為、50℃環境下では20mcd×0.8=16mcdの光度に落ちることがわかります。

LEDを搭載する製品を通常使用する環境温度が高い場合はそれだけ光度が下がってしまうということなので、そんな時に参考にするグラフというわけです。

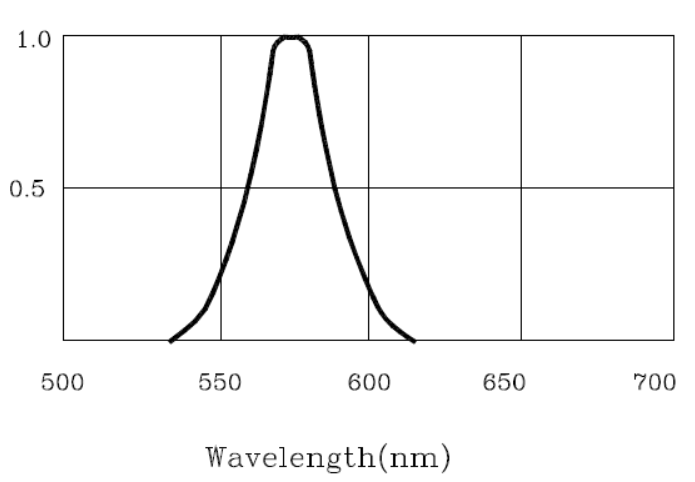

4.波長-相対光度特性

波長-相対光度特性グラフは、以下のようになっています。

横軸は[wavelength(波長)]になっているのですが、何故か縦軸が記載されていない場合が多いです。

先述の環境温度-相対光度特性グラフの見方がわかっているのなら『多分縦軸は相対光度だろう』と予測がつくかもしれませんが、初見だとなんだこれってなるんですよね。

光とは波の一種であり、その波長の違いによって光の色の見え方は変わります。

詳しい説明は以下をご覧ください。

このLEDの場合は540~610nm程度の波長の光が放出され、特に575nmの時の光度が大きく主張されるということを表しています。

光度MAXを1.0として、割合で表示してあるわけですね。

要するに、何色のLEDなのかを大まかに表しているんです。

大体490~550nmが緑、550~590nmが黄色・590~640nmが橙色と言われているので、緑や橙の成分を含んだ黄色に発光するLEDになります。

縦軸は書かれていませんが相対光度を表している為、黄色を主として相対的に光度の低い緑と橙の光が混ざって見えます。

実際、このLEDは黄緑色とされています。

ただ、普通にデータシートのどこかに何色LEDなのかは書かれているはずなので、このグラフが存在が役立ったと思ったことは個人的にはありません。

同じ黄色でも緑がかったものと橙がかったものが存在するということなので、厳密にそこまで指定したい場合には必要になるのだとは思います。

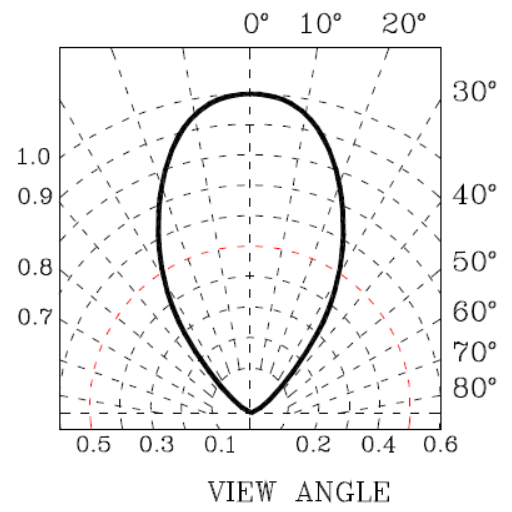

5.輻射範囲-相対光度特性

多分一番初見で困惑する特性グラフが輻射範囲-相対光度特性です。

なんか楕円が描かれていますね。

横軸は[view angle(視野角)]ですが、縦軸がこれまた記載されていないことが多いんです。

輻射範囲-相対光度特性は、光がどのように広がるかを角度ごとに相対的な明るさで視覚的に表したものとなっています。

簡単に言えば、0点からLEDの光がどんな角度にどの程度の明るさで照射されるのかを表したグラフです。

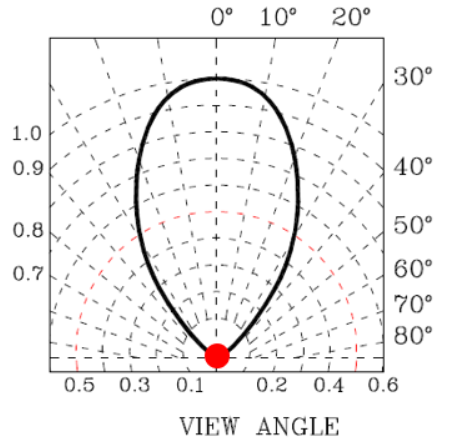

このグラフにおける0点とは、下図の●部です。

この0点から集中線のように飛び出てる点線と、0点から円状に広がる点線の2種類が存在しますね?

0点から集中線のように飛び出てる点線は、LEDを0点に置いて始点とした時の角度を表しています。

真ん中が0°で、そこから10°・20°…80°と書かれているでしょう?

0点から円状に広がる点線は、相対光度の程度になります。

こうすることで、0点から0°方向の光度を1.0とした時の相対光度が見て取れるようになっています。

なので、0点から10°方向だと相対光度が0.95、20°方向だと相対光度が0.75という具合に変化するわけです。

そうして繋ぎ合わせたグラフが輻射範囲-相対光度特性のグラフです。

こうすることで、前方何°程度の角度に光が照射されて、どの角度なら光度がどの程度に落ちるのかを視覚的にわかりやすくしてあるんです。

LEDの使用用途によっては光をなるべく集約させたい場合と拡散させたい場合があるので、そんな時は輻射範囲-相対光度特性を参考にすると良いと覚えておきましょう。

ちなみに、輻射範囲-相対光度特性という呼び名は別に一般的ではありません。

色々なデータシートを見ても、指向特性・輻射圏・そもそも名称が付けられていないという具合に統一性が全く無かったので、個人的にわかりやすい呼び名にしただけです。

以上、「LEDの選定方法(温度・光度・波長に関する特性グラフや輻射範囲の特性グラフの見方)」についての説明でした。