今回は、「High/Lowという電圧値表現とシュミットトリガ」についての説明です。

1.High/Lowという電圧値表現

「アナログとデジタルの違い」について前回説明しました。

論理回路ではデジタルデータを取り扱うのでまず最初にこの説明をしたのですが、もう一つ理由があります。

論理回路においては、“0”か“1”の2値しか取り扱わないのです。

例えば、0V~0.8Vの時は“0”、2.8~3.3Vの時は“1”と認識するというルールが設けられていたりするのです。

この場合、0.2Vなら“0”、3.0Vなら“1”という具合に判定されるわけです。

要するに、電圧値が高い[High]のか低い[Low]のかという2択の場合分けをして判定するのです。

このことから、論理回路における“1”を表す電圧値表現をHighレベル、論理回路における“0”を表す電圧値表現をLowレベルと言います。

ただ、それぞれ呼び方は多々あり、以下のようなものが挙げられます。

ハイ、アクティブ・ハイ、Hレベル、H、Hi

ロー、アクティブ・ロー、Lレベル、L、Lo

電気系やIT系の仕事をしている方だと当たり前のようにハイだのローだの言ってくるので、電圧値が高いか低いかを言っているだけだと覚えておきましょう。

2.HighとLowの間はどうなるの?

3.3Vの電圧信号があったとして、使用するICの入力電圧が0V~0.8Vの時はLow、2.8~3.3Vの時はHighという判定になるようになっていたとします。

そこはそういうものなので問題無いと思うのですが、疑問を抱きませんでしたか?

『0.8V~2.8Vの間ってどうなるの?』と。

先に答えを言うと、しきい値を設けて、その値を跨がない限りは判定を変化させないようにしています。

言葉だとわかりづらいので、図を見ながら確認していきましょう。

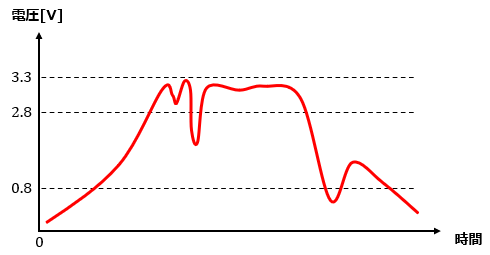

入力信号が以下のように歪んでいたとします。

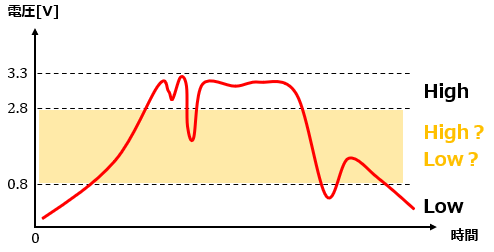

この信号に対して電圧が0V~0.8Vの時はLow、2.8~3.3Vの時はHighという判定をしようとすると、境目となる0.8V~2.8Vの間は判定値がよくわからないことになりますよね?

では、ここに以下の条件を付け加えたらどうなるでしょうか?

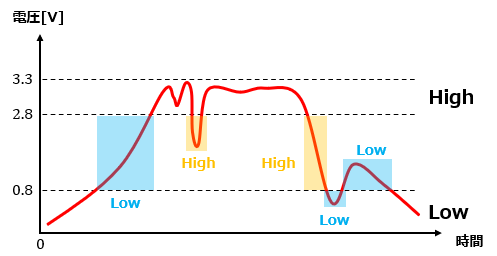

- 一度Highと認識した状態で2.8Vを下回っても、0.8Vを下回らない限りはHigh判定とする。

- 一度Lowと認識した状態で0.8Vを上回っても、2.8Vを上回らない限りはLow判定とする。

つまり、0.8Vと2.8Vのしきい値を設けたんですね。

すると、どの位置でもHigh/Lowの判定が可能になります。

このように、しきい値を二つ設けることでしきい値を跨がない限り出力が変化しないようにする構造のことをシュミットトリガ[schmitt trigger]と呼びます。

ノイズの影響などによって一瞬だけしきい値付近を上下することはままあるので、誤判定をしないように条件付けしていることがあるのです。

逆に言うと、シュミットトリガになっていない部品があったら、ちょっとしたノイズで誤判定するような用途の部品では無いのです。

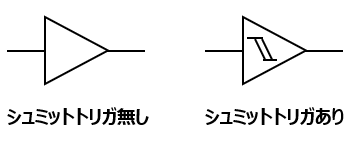

ちなみに、シュミットトリガ対応のICには、それを示すマークがあります。

回路図上では以下のように表現されていることがあるので、このマークを見かけたら『シュミットトリガに対応してるんだな』と思い出してください。

以上、「High/Lowという電圧値表現とシュミットトリガ」についての説明でした。