今回は、「ダイオードを使用した論理回路」についての説明です。

目次

1.ダイオードで論理回路を組める

デジタルの世界において、“0”と“1”の組み合わせから論理的な演算を行う回路が論理回路です。

論理回路についてよくわかっていない場合は、先に以下の記事に目を通してください。

この論理回路ですが、ダイオードを組み合わせて作ることもできます。

今回は、論理回路の基礎中の基礎であるAND回路とOR回路をダイオードで構成した例について見ていこうと思います。

一応AND回路とOR回路について詳しくない人向けの記事のリンクも貼っておきますね。

2.ダイオードで構成するAND回路

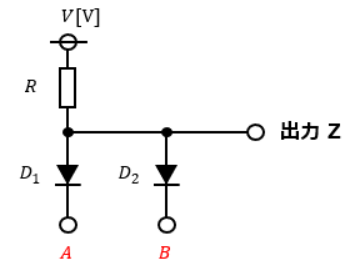

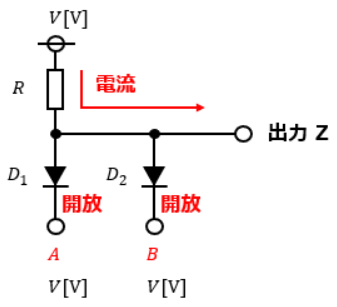

ダイオードを用いたAND回路は、以下のような構成になります。

この端子Aと端子Bの入力に対して、端子ZはAND回路の出力になるのです。

場合分けをして、順番に確認してみましょう。

前提条件として、ダイオードD1及びD2は理想ダイオードとします。

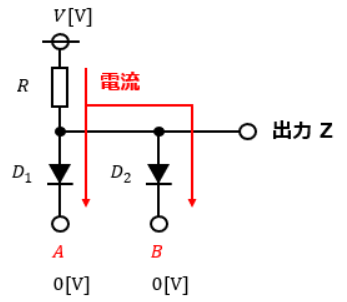

【端子A:0[V]、端子B:0[V]の場合】

端子Aも端子Bも0[V]だった場合、電流は以下の経路を流れることになります。

普通に電圧が高いところから低い所に向けて電流が流れているだけですね。

D1もD2も順方向電圧がかかるので、端子A及び端子Bに向けて電流が流れています。

D1もD2も理想ダイオードなので、順方向電圧は0[V]です。

つまり、V[V]の電圧は抵抗Rに全てかかり、D1とD2の両端は0[V]ということになります。

よって、この時の出力Zは0[V]となります。

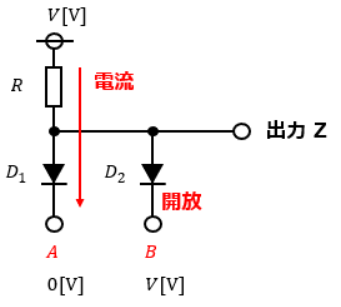

【端子A:0[V]、端子B:V[V]の場合】

今度は端子BがV[V]に変わりました。

この時の電流は以下の経路を流れることになります。

端子Aに向けて電流が流れるのは変わらないです。

この時点で出力Zは0[V]となることがわかるため、D2がONだろうがOFFだろうが、出力Zは変化しません。

この場合、出力Zが0[V]なのに対して端子BがV[V]となるため、D2には逆方向電圧がかかり、OFFとなり回路が開放されます。

【端子A:V[V]、端子B:0[V]の場合】

先程とは端子Aと端子Bの電圧が入れ替わりましたが、結果は変わりません。

D1とD2のどちらかのダイオードに順方向電圧がかかる限り、出力Zは0[V]になります。

【端子A:V[V]、端子B:V[V]の場合】

端子Aも端子BもV[V]だった場合、D1とD2の両端の電位は同電位になります。

その為、D1もD2もOFFになります。

その結果、出力Zは電源電圧V[V]になります。

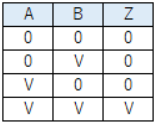

上記の結果をまとめて真理値表を書くと、以下のようになります。

0[V]の時と“0”、V[V]の時を“1”と考えれば、AND回路を形成できているでしょう?

3.ダイオードで構成するOR回路

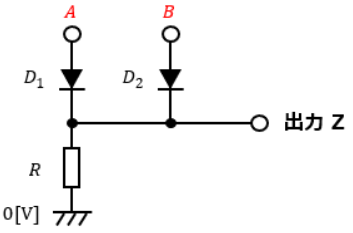

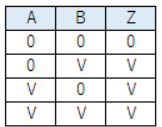

ダイオードを用いたOR回路は、以下のような構成になります。

考え方はAND回路の時と全く同じなので、説明は割愛します。

試しに、場合分けして真理値表通りになっていることを確認してみると練習になって良いと思います。

以上、「ダイオードを使用した論理回路」についての説明でした。