今回は、「電線とケーブルの基本情報」についての説明です。

目次

1.初めに

私達が住んでいる家庭には当たり前のように電気が通っています。

この電気は発電所や変電所からケーブルを経由して送られてきます。

ケーブルは、高耐圧のもの・柔軟性に優れたもの・耐火性の高いものなど多種多様で、用途によって使い分けをされています。

用途に合わせてケーブルを選定しないと、漏電・発火・機器の破損など思いがけない事故に繋がる可能性がありますので、ケーブルの選定時には接続する負荷の容量・距離・使用環境・コストなど、色々と考える必要があります。

この記事では前段階の『そもそも電線やケーブルってどんな構造をしているのか・どんな種類が存在するのか』について解説していきます。

解説と言っても電線・ケーブルの種類は膨大で説明しきれないので、本当に基礎的な部分にのみ触れていきますので、その点はご了承ください。

具体的な設計基準は所属する会社の上司にでも質問して、それを順守して下さいね。

2.心線と芯線

電線とは、電気を伝送するための線状の部材のことで、導体を絶縁物で被覆保護したものを指しています。

この電線の中心を通る導体のことを心線もしくは芯線と呼びます。

どちらの呼び方も間違いではありませんが、JIS規格では心線とされています。

芯となっている金属線だから個人的には“芯線”の方がしっくりくるのですが、規格で決められている以上“心線”で覚えた方が良いと思います。

3.単線と撚線

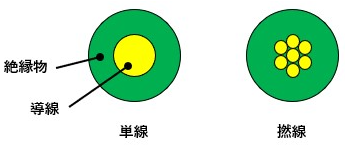

電線は、内部の導線の構造によって単線と撚線の2種類に分類されます。

単線は、導線が1本です。

電気伝導性が良い、配線が容易といった特徴があり、屋内配線に用いられることがあります。

温度測定時によく用いられる熱電対なんかが単線ですね。(※自分で溶接するタイプ)

撚線は、導線が複数です。

「撚る」という言葉通り、複数の導線をねじって螺旋状にしています。

単線と比較して1本1本の導線が細いので柔軟性があり、可動部に用いられます。

一般的には撚線が多岐にわたり使用されています。

各々の断面図は以下の通りです。

4.汎用ケーブルとロボットケーブル

ケーブルには色々な種類がありますが、使用されている場所に観点を置くと汎用ケーブルとロボットケーブルの2種類に分類されます。

汎用なので、様々な用途に使用されている。

たまに「ぼんよう」って読んでる人いるんだよね…。

固定した状態での利用を想定しているので、ロボットのアームのような可動部に使用すると断線する怖れがある。

ロボットケーブルと比較してコスト面では優利。

通常の撚線に対して導線1本1本をより細くした電線を使用したケーブル。

導線を細くして撚りピッチを細かくすることで柔軟性を高めているので、耐屈曲性・耐捻回性が高い。

つまり、「曲げ」に強いです。

その為、ロボットのアームのような可動部に使用される。

汎用ケーブルと比較してコスト面では不利。

可動部以外ではコストが安く済む汎用ケーブルが大体使用されていると思っておけば良いかと思います。

5.一般的なケーブルの内部構造と断面図

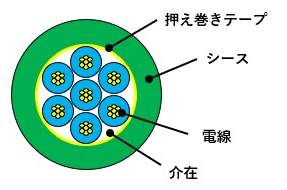

一般的なケーブルの断面図は以下の通りです。

・シース

ケーブル内部の電線を絶縁するほか、水・油・埃・外力などから保護するための保護膜のこと。

内部電線は導体を絶縁被覆で絶縁していますが、シースを使って二重に絶縁しています。

・押え巻きテープ

電線と介在を固定しているテープ。

・介在

電線を撚り合わせることによってできた隙間を埋めるための詰め物。

電線は丸いので、撚り合わせると間に隙間が発生します。

この隙間をピッチリと埋めるための材料が介在です。

介在の材料は紙・紐・繊維と様々な種類があります。

あくまで一般的なケーブルの例です。

テープや介在が入っていなかったり、シールド処理(通信線をノイズから保護する役割)をされていたりと色んなパターンがあるので、気になる方は廃棄予定のケーブルを切断して実際に確認してみるのが良いと思います。

6.電線によく使用されている導体

電線の導体には、基本的に銅かアルミニウムが使用されています。

それぞれの特色は以下の通りです。

・銅

導電率が高く、電流が流れやすい。

一般用途のケーブルはほぼ銅電線で構成されている。

銅には、常温・乾燥空気中ではほとんど酸化しないという特徴がある。

・アルミニウム

銅には劣るものの、導電率が高い。

銅よりも軽く、その重量は1/3程度。

銅よりも強度で劣る。

一般用途のケーブルにはほとんど使用されないが、送電線としてはよく使用される。

アルミニウムの酸化物は腐食に強いので、その酸化層に覆われるアルミニウム電線も腐食に強くなる。

アルミニウムに不純物が無いほど耐食性が高くなる。

7.よく使用される電線

電線の種類は色々あります。

IV・KIV・HKIV・OE・OC・DV etc.…その道のプロならまだしも、そんなに覚えてられません。

ということで、よく使われている電線を紹介します。

Indoor PVCの略称で屋内配線用の絶縁電線として最も一般的なもので、600V ビニル絶縁電線と呼ばれます。

600V以下では電気機器のあらゆる配線に用いられている。

最大許容温度は60℃。

最大許容温度が75℃のHIV(二種ビニル絶縁電線)なんてものもある。

PVC…ポリ塩化ビニル。よく「塩ビ」と呼ばれている。プラスチックの一部。

8.よく使用されるケーブル

電線同様にケーブルも様々な種類があります。

同様によく使われているものを記載します。

600V ビニル絶縁ビニルシースケーブルという名称です。

ネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング砲みたいな名前してんな。

600V以下の低圧屋内配線によく使われているケーブルで、電源供給用(照明・コンセントなど)として普及している。

VVFはVinyl insulated Vinyl sheathed Flat-type cable、VVRはVinyl insulated Vinyl sheathed Round-type cableの略称で、前者はFlatなので断面が平型、後者はRoundなので断面が丸型という違いです。

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルという名称です。

屋外配線も可能で、電気設備の送電・配線に用いられている。

架橋反応をさせた超高分子量のポリエチレンという低重量・柔軟性◎・耐食性◎ etc. ととにかく高性能なケーブルです。

Cross-linked polyethylene insulated Vinyl sheath cableの略称です。

あくまで初歩的な内容に触れる記事なので、簡単にまとめてみました。

もっと詳しく知りたい場合は専門的なページを探すか、本で勉強しましょう。

仕事でもっと詳しく触れる機会があればまとめるんですけどねぇ…。

9.心数とは?

電線やケーブルの中心にある導線のことを心線もしくは芯線と呼ぶと軽く触れました。

つまり、ケーブル内の絶縁電線は心線扱いになります。

この心線の数を心数と呼びます。

ケーブルの心数にはいくつか種類があり、それに対する呼び方があります。

・心(C)

心線1本=1心=1C

・対(P)

心線2本の撚り合わせ=1対=1P

2本の心線を撚り合わせた所謂ツイスト線のこと。

ツイストペアとも呼ぶ。

Pはペア(pair)から。

通信ケーブルには大体ツイスト線が使われている。

・Q

心線4本の撚り合わせ=1Q

4本の心線を撚り合わせたもの。

Qはクアッド(quad)やクアトロ(quattro)から…だと思われる。

以上、「電線とケーブルの基本情報」についての説明でした。