今回は、「電解コンデンサ」についての説明です。

1.電解コンデンサとは?

電解コンデンサとは、アルミニウムやタンタルなどの金属の表面に化学反応(電気分解)で発生させた酸化被膜(Al2O3)を形成し、酸化被膜を誘電体(絶縁体)として使用するコンデンサのことです。

特に、アルミニウムを使用しているアルミ電解コンデンサのことはケミコンと呼びます。

ケミカルコンデンサの略称です。

電解コンデンサ自体が化学反応を利用したコンデンサなので、[chemical(化学的な)]と言われても逆に混乱するんですよね。

ケミコンは低コスト・大容量で入手性にも優れたコンデンサとなります。

一般的な電解コンデンサの特徴は、以下の通りです。

- 小型。

- 大容量。

- 極性あり(※ 極性無しのものも開発されている)。

- 寿命あり。

- 発熱しやすい。

平行板コンデンサの静電容量は以下の式で表されます。

※平行板コンデンサの静電容量C[F]、誘電率ε[F/m]、導体板の面積S[m2]、導体板間の距離d[m]。

つまり、導体板の面積が大きく導体板間の距離が短いほど容量も大きくなります。

そこで、電解コンデンサは電極の表面をわざと粗面に加工することで表面積を拡大するという手法を取っています。

この工程をエッチングと呼びます。

※プリント基板の製造工程にもエッチングがありますが、それはまた別物です。混同しないように注意しましょう。

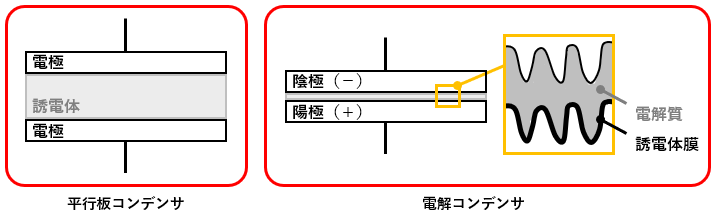

一般的なコンデンサと電解コンデンサの構成を以下に示します。

図2からわかる通り、普通のコンデンサは電極と誘電体が平行にきっちり並んでいるので、構造が対称になっていて極性はありません。

それに対して電解コンデンサは、陽極側に酸化被膜(誘電体膜)が生成されていて陰極側には酸化被膜はありませんので、構造が非対称になっています。

これが電解コンデンサに極性がある理由です。

極性がある電解コンデンサを反対向きに取り付けると発火・発煙したりするので気を付けましょうね。

電解コンデンサは、図2を見ると陽極だけでなく陰極もエッチングしていますが、あくまで誘電体の形成処理をしているのは陽極側だけです。

また、酸化被膜で形成した誘電体(絶縁体)は非常に薄く、導体板間距離も短くなります。

結果、電解コンデンサはサイズに対して非常に大きな容量を持つことが可能となっています。

ちなみに、電解質(電解液)は陰極の延長として機能していて、電解質の中心部には陽極と陰極のショートを防ぎつつ電解液を保持する役割を担っている電解紙があります。

2.電解コンデンサの構造と製造工程

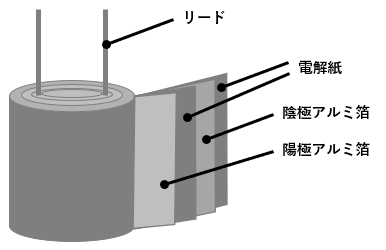

例としてアルミ電解コンデンサの実際の構造について触れていきます。

アルミ電解コンデンサの基本的な構造は図3のようになっています。

こんなものがアルミケースの中に入っています。

製造工程を順番に記述していきますね。

①陽極と陰極のアルミ箔にエッチング処理を施し、表面に誘電体を形成する。

②処理をしたアルミ箔を製品サイズにカットして、陽極(アルミ箔)-電解紙-陰極(アルミ箔)-電解紙という順番に重ね合わせる。

③重ね合わせたものをロールケーキのように円筒状にまとめて、そこにリード線を巻き込む。

④電解液に漬けて浸透させる。

⑤アルミケースに入れて封止する。

⑥これまでの工程で誘電体が部分欠損している可能性があるので、高温下で電圧を印加することで修復を行う。

(エージングと呼ぶ)

⑦検査後包装する。

⑧出荷検査を行う。

3.電解コンデンサの寿命と10℃2倍則

電解液はイオン伝導性を持つ液体で、本当の意味で陰極として働いているのは電解液です。

陰極はただのリードのようなイメージということですね。

なので、電解液が無くなると電解コンデンサとして成り立たなくなってしまいます。

この電解液なのですが、蒸発します。

この現象をドライアップと呼びます。

よく電解コンデンサには寿命があると言いますが、この寿命は電解液がドライアップするまでの時間を指しているわけです。

肝心の電解コンデンサの寿命は、10℃2倍則という法則に従って変化します。

どんな法則なのかと言うと、使用温度が10℃上がると寿命が1/2になるという法則です。

名前から意味が連想できますね。

つまり何が言いたいのかというと、高温環境下で使用したり電解コンデンサ自体が発熱するほど、寿命が加速度的に縮みます。

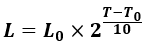

《10℃2倍則》

L:使用温度での推定寿命[h]

L0:最高使用温度での寿命[h]

T:最高使用温度[℃]

T0:使用温度(周囲温度+自己温度上昇分)[℃]

実際のコンデンサには抵抗成分(ESRと言う)やインダクタ成分(ESLと言う)が存在し、電解コンデンサはESRが高めになる傾向があります。

抵抗成分が大きいということは発熱しやすいということなので、電解コンデンサには発熱しやすいというデメリットがあります。

その為、寿命の計算は結構重要な項目になります。

ちなみに、なぜ抵抗成分が大きいのかと言うと、構造の問題です。

接触抵抗とかが積み重なって抵抗が大きくなってしまっているんです。

4.温度試験時に注意すべきこと ~自己温度上昇を考慮して補正する~

電解コンデンサの10度2倍則は、リプル電流(ノイズ吸収用に配置したコンデンサに流れる電流のこと)による自己温度上昇についても考慮した計算式になっています。

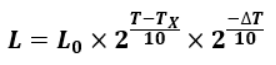

この式をもう一段階細かく記述すると、以下のようになります。

TX:周囲温度[℃]

ΔT:自己温度上昇分[℃]

T0をTXとΔTに分解しただけです。

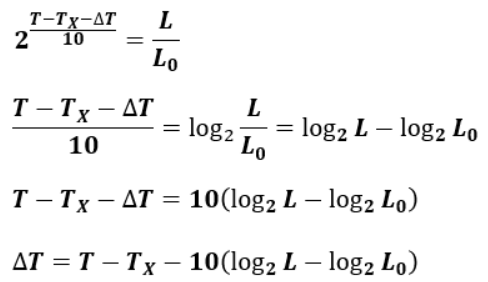

この式を変形させていくことで、リプル電流による自己温度上昇値を逆算することが可能です。

ΔTだけ左辺に残るようにして、残りを全て右辺に詰め込んでしまえば良いのです。

実際に計算していくと、以下のようになります。

このように自己温度上昇値を求めることが可能です。

自己温度上昇値がわかったから何なんだと思うかもしれませんが、温度測定時の合格基準値を設定する際に重要な考え方になってきます。

例えば、部品定格(最高使用温度)Tが105℃の電解コンデンサを使用周囲温度TX最大40℃で使用すると仮定した場合、温度試験による電解コンデンサの温度上昇の許容量は105-40=65℃になります。

40℃の環境下にある場合は何もせずとも部品も40℃になるので、『そこからは65℃までしか上昇させられませんよ』と言っているわけです。

単純に考えるとその通りではあるのですが、この考え方って電解コンデンサの自己温度上昇分を全く考慮していないですよね?

なので、実際の温度測定時には60℃まで温度上昇しても構わないとは考えず、しっかりと自己温度上昇についても考える必要があります。

そこで、先程の式を使うことになります。

まず、製品寿命がどの程度なのか考えます。

ここでは、1日8時間・年間200日・10年間製品を稼働させ続けても問題無いという想定だとします。

時間にして16,000時間ですね。

これを使用温度での推定寿命Lとします。

そして、電解コンデンサの仕様書には必ず最高使用温度時の寿命L0が載っています。

何度で何時間動作させて壊れなかったという検証結果です。

ここでは7,000時間だったとします。

これらの値を代入すると、以下のようになります。

ΔT=105-40-10(log216000-log27000)≒53℃

自己温度上昇を考慮しなかった時は60℃上昇しても大丈夫となっていたのに、53℃まで落ちてますね。

その為、実際にこの電解コンデンサを定格温度である105℃で16,000時間動作させたとすると、製品寿命が来る前に電解コンデンサが先に壊れてしまうことがわかります。

温度測定をする際は、自己温度上昇についてしっかり考えましょう。

また、ここまでの考え方だとマージン(余裕を設けること)が全く無い状態ですので、更に定格温度にマイナス補正をしておくと確実です。

大体10%程見ておくと良いので、定格温度が105℃だったのなら、105×90%=94.5℃を定格温度として想定しておきましょう。

そうなると、自己温度上昇の計算結果がまた変化しますけどね。

ΔT=94.5-40-10(log216000-log27000)≒42.6℃

60℃まで上昇しても構わないという考えが何だったのかというくらい計算結果が変わってしまうんです。

以上、「電解コンデンサ」についての説明でした。