今回は、「圧着端子」についての説明です。

1.圧着端子とは?

家庭で洗濯機や電子レンジなどのコンセント付近に感電防止のために電線を繋ぐ場所があったりしますよね。

あの電線の先端にくっついていることがある金属部品が圧着端子です。

まずは圧着端子とはどんなものなのかについて説明します。

圧着端子とは、電線に圧着(強い力を加えることでくっつけること)することで配線時に接続・分離を容易に行えるようにする部品のことです。

英語では[Solderless Terminal]と書きます。

圧着端子はネジ止めやバネ部への挿し込みで接続する部品なので、取り付け・取り外しが容易です。

同じ用途での電線配線時の接続ははんだ付け(はんだという金属を溶かして金属同士を溶着させること)が最も一般的ですが、「はんだの劣化が激しくなる環境下での使用」、「はんだ付けを行うことが難しい状況」、「作業工程の効率化」などを考慮して圧着端子と使い分けられています。

圧着端子は圧着工具さえあれば圧着可能です。

もちろん電線被覆を剥くためにストリッパーなどは必要ですが、「圧着」という作業工程は圧着工具一つで完結します。

はんだや特殊な薬品を使うこともなく加熱も不要なので、安全面にも優れています。

手挟んだら凄いことになるけど。

効率を重視したから信頼性がない…ということはなく、圧着端子は電気的な接続性に優れていたり、引っ張りなどの機械的ストレスにも強いです。

つまり、とても便利な部品だということですね。

2.圧着端子の種類

圧着端子は大別すると、絶縁被覆で保護されたものと絶縁被覆で保護されていないものがあります。

前者を絶縁被覆付圧着端子、後者を裸圧着端子と呼びます。

絶縁被覆付圧着端子はその名の通り絶縁処理がされています。

裸圧着端子は絶縁処理がされていない裸の状態なので、人の手が触れる場所での使用はNGです。

普通に感電します。

裸圧着端子は絶縁被覆が付いていない分値段が安くなっているので、使用箇所により使い分けるのが一般的です。

まあ、全部絶縁被覆付圧着端子でもなんら問題はないですけどね。

次は、圧着端子の先端形状による分類です。

先端形状は、丸形・先開形・棒形・CB形などがあります。

真ん中に丸く穴が開いたタイプの圧着端子。

R形とも呼ばれる。

穴にネジを通して固定する為、安全性が高い。

ネジを緩めるだけでは取り付け・取り外しができないので、作業性が若干悪いのが欠点。

接触面積が先開形よりも広くなるので、FGなどは丸形でしっかり固定した方が良い。

丸形の圧着端子なので、略して丸端と呼ぶ人が多い。

先端が開いているタイプの圧着端子。

Y形とも呼ばれる。

先端が開いている為、ネジを緩めるだけでは取り付け・取り外しが可能になり、作業性が良い。

ネジが緩んでいると意図しないタイミングで外れてしまう可能性があり、安全性に問題がある。

振動部などに使用すると勝手に外れ兼ねない。

Y形の圧着端子なので、略してY端と呼ぶ人が多い。

先端が棒状になっているタイプの圧着端子。

フェルール端子とも呼ばれる。

スプリングの機構がある部品・器具などに棒部分を挿し込んで使用する。

スプリング端子、プッシュインタイプなど呼ばれ方は様々。

取り付け用の工具は不要な上に取り外しはマイナスドライバー1本で可能なので、作業効率が良い。

円柱状の先端に電線素線を通して圧着することで棒状にするタイプと、最初から先端が棒状になっているタイプがある。

前者のみをフェルール端子と呼んでいる可能性がある。

丸形を細長くした形状をしている圧着端子。

丸というより長方形よりの形状のものが多い。

ブレーカ専用として使用する。

後は、ちょっと特殊なもので接続子というものがあります。

圧着することで電線同士を接続することが可能な部品。

逆方向から突き合わせて圧着する突き合わせ形接続子や、同方向から撚り合わせて圧着する撚り合わせ形接続子(閉端接続子)といったものがある。

下図左のただのチューブに見えるものが突き合わせ形接続子、右が閉端接続子。

他にも色々な種類があるので、用途別で使い分けましょう。

3.圧着時の注意点

圧着端子には専用の圧着工具が必要です。

専用の圧着工具を使用しなければ絶縁被覆が陥没して十分な絶縁効果が得られなくなったり、圧着不良で電線が抜けてしまったりすることがある為、事故につながる要因となってしまいます。

圧着する時は圧着端子と圧着工具の組み合わせが正しいか必ず確認しましょう。

ただ、正しい組み合わせでも圧着不良が発生することはあります。

圧着位置の問題や圧着工具の使い方の問題です。

「圧着箇所がズレている」、「圧着端子のセッティング方向が逆になっている」、「心線が圧着端子内に正しく挿入されていない」、「被覆の剥き過ぎ」、「圧着工具の歯口と圧着端子のサイズが適切な組み合わせではない」など色々考えられます。

説明書をよく読んで正しい方法で圧着しましょう。

被覆の剥き幅なんかも大体記載されています。

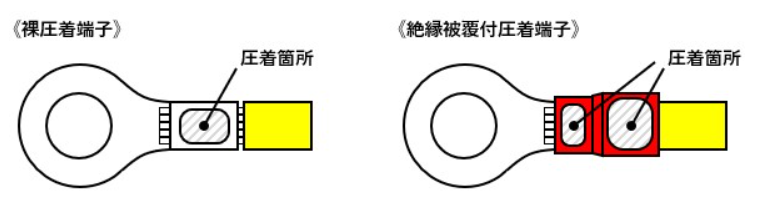

例として、裸圧着端子と電線被覆付圧着端子を正しく圧着した場合の見た目を載せておきます。

裸圧着端子の場合は心線部のみ圧着するので1枚歯、絶縁被覆付圧着端子の場合は絶縁被覆の左側で心線部、右側で電線被覆を圧着するので2枚歯の圧着工具を使用します。

※ すべてがそうとは限らないです。

裸圧着端子は人が手で触れる場所には使用しないからいいですが、絶縁被覆付圧着端子の場合は人が手で触れる箇所に使用される為、しっかり電線被覆を含めて圧着しましょう。

正しく圧着されていないと感電しちゃいますよ?

まあ、圧着をしっかりしてようが感電する時は感電するけどね。絶縁されているはずのドライバー越しに感電したことあるし(笑)

ちなみに、閉端接続子の場合は先端の細いところで複数の電線の心線をまとめて圧着します。

こちらは電線被覆部分は圧着しないので1枚歯になっています。

4.圧着端子情報まとめリンク

個人的によく使用する圧着端子をシリーズ毎にまとめてリンクで飛ぶようにしています。

管理の関係で別のページにまとめているので悪しからず…。

圧着端子を選ぶ時は、適用電線の断面積・接続箇所・端子幅などを考慮する必要がありますので、それらの情報をまとめています。

一々調べるのが億劫なんですよね。

以上、「圧着端子」についての説明でした。