今回は、「ブロック化の方法」について記述していきます。

1.ブロック化とグループ化の違い

ブロック化とグループ化は、どちらも複数のアイテム(線分やテキストボックスなど)を一つにまとめる機能です。

グループ化に関してはExcelの機能にもありますし、知っている人は多いと思います。

グループ化は、グループ化したい対象を選択した状態で右クリックすれば簡単に行うことができます。

ですが、ブロック化は右クリックのリストの中に存在しません。

ここまで聞くと、『同じ機能ならグループ化でよくね?』となるかもしれませんが、ブロック化とグループ化で微妙に異なる点があります。

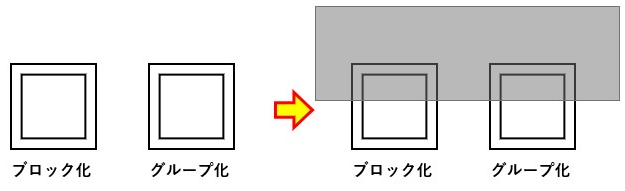

例えば、以下の図1左側のようにブロック化した図形とグループ化した図形があるとします。

これらの図形を、図1右側のように灰塗りの範囲を部分選択(※)したとします。

※ 一度クリックした箇所から右にカーソルをドラッグしてもう一度クリックすると、灰色の範囲内に完全に囲まれている図やテキストボックスのみが全選択されます。

すると、ブロック化した図は選択されませんが、グループ化した図は選択されてしまいます。

この差がどう影響するかという話なのですが、例えば特定の図面用に図枠を用意したとします。

図枠は大概決められたフォーマットがあるので、基本的に編集しません。

なので、図枠として一つの図形にしてあることが多いです。

ここで仮にグループ化をしてしまうと問題が出てきて、図枠内の編集をしている際に間違えて図枠も選択してしまうというミスが発生しやすくなります。

他の図形と一緒に複写・消去してしまう可能性が増えますので、ブロック化してある方が無難というわけです。

他にも違いはあるかもしれませんが、個人的にこの差が大きかったです。

2.ブロック化の方法

では、ブロック化の方法について説明していきます。

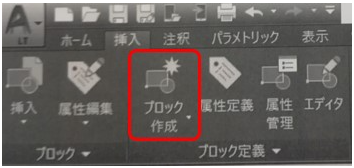

①「ブロック定義」画面を開く。

画面上部の「挿入」を選択し、「ブロック作成」をクリックして「ブロック定義」画面を開きます。

②ブロック化したい図形を選択する。

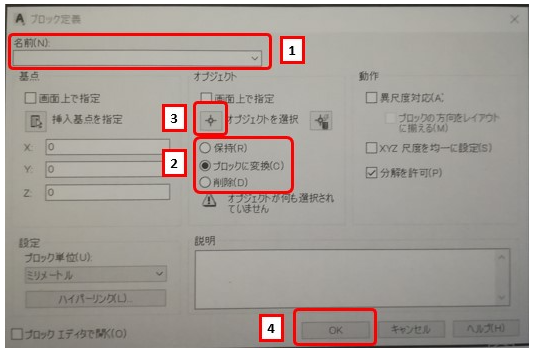

図3のような「ブロック定義」画面が出現しているはずなので、1~4の順番に設定していきます。

まずは、ブロックの名前を決めます。正直何でもいいです。

次に、「ブロックに変換」にチェックが入っていることを確認したら「オブジェクトを選択」をクリックします。

すると、「ブロック定義」画面が一旦引っ込んで図面編集画面に戻りますので、ブロック化したい図形を選択してEnterを押します。

Enterを押すと「ブロック定義」画面に勝手に戻りますので、後は「OK」をクリックしてブロック化完了です。

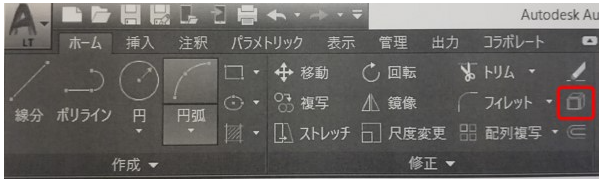

ブロック化を解除したい場合は、画面上部の「ホーム」を選択し、「修正」から「分解」という項目を探してください。

図4の赤枠の立方体みたいなヤツです。

ちょっと疑問なのですが、なんで「複写」や「分解」が「ホーム」にあって、「ブロック作成」は「挿入」にあるんですかね?

「ブロック作成」がどこか探していたらしれっと「挿入」にあって『(´・ω・`)???』ってなりました(笑)

ブロック化の方法は以上です。

作成したブロックを再挿入したり完全に削除する方法もまとめたので、併せてそちらもどうぞ。

以上、「ブロック化の方法」についてでした。