今回は、「カレントミラー回路」についての説明です。

1.カレントミラー回路とは?

トランジスタを使用した特殊な回路の中に、カレントミラー回路というものがあります。

この回路は、抵抗やトランジスタなどの能動素子を用いて基準電流を複製する回路です。

[current(電流)]を鏡[mirror]映しに複製するからカレントミラー回路というわけですね。

回路設計をしていて、同一の電流源が複数必要になったとします。

ですが、電圧源と違って電流源は複数の回路に活用できません。

回路を分岐させたら電流が分かれてしまいますからね。

だからと言って複数の電流源を用意するのも無駄が多いですよね?

そこで登場するのがカレントミラー回路です。

この回路を形成すれば、同電流源を複製できるわけですから。

今回は、そんなカレントミラー回路の動作原理について解説していこうと思います。

2.カレントミラー回路の考え方

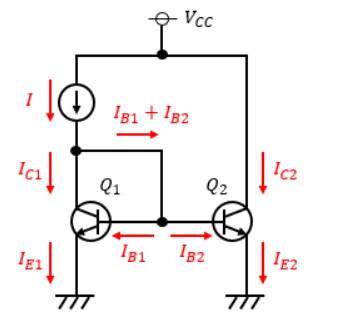

基本的なカレントミラー回路の構成は、以下の通りです。

電流源の直下に同じ特性を持つトランジスタを2つ配置し、電流源側のトランジスタQ1のコレクタ端子をQ1とQ2のベース端子と繋いだだけです。

回路構成は結構単純なんですね。

こうすることで、電流源の電流I=コレクタ電流IC2になるのです。

では、何故そうなるのか、回路の動作原理を見ていきましょう。

前提条件として、電流増幅率hFEは∞とします。

まず、トランジスタQ1側の電流の関係を見ていきます。

エミッタ電流IE=コレクタ電流IC+ベース電流IBになるので、IE1=IC1+IB1になります。

また、キルヒホッフの第一法則より、電流源の電流Iは、I=IC1+IB1+IB2と表せます。

この2式を整理すると、以下のようになります。

I=(IC1+IB1)+IB2=IE1+IB2

次に、トランジスタQ2側の電流を見てみましょう。

エミッタ電流IE=コレクタ電流IC+ベース電流IBになるという関係は変わらないので、IE2=IC2+IB2になります。

トランジスタQ1とQ2の特性は同じです。

ということは、トランジスタQ1とQ2のベース-エミッタ間電圧VBEは等しくなり、エミッタ電流IEも等しくなります。

なので、IE2=IE1になります。

この2式を整理すると、以下のようになります。

IE1=IC2+IB2

I=IE1+IB2、IE1=IC2+IB2という関係がわかったので、この2式に関しても整理します。

I=IE1+IB2=(IC2+IB2)+IB2=IC2+2IB2

ここで、電流増幅率hFEは∞なので、hFE=IC/IBの関係から、IB≪ICだとわかります。

つまり、ベース電流IBはコレクタ電流ICと比較すると無視できるほど小さいです。

その為、I=IC2+2IB2≒IC2となり、電流源の電流IがトランジスタQ2のコレクタ電流IC2に複製されていることがわかります。

3.実際は完全に複製されるわけではない(アーリー効果の影響)

カレントミラー回路は基準電流を複製する回路だと述べましたが、実際は完全に複製できるわけではありません。

誤差が発生します。

例えば、前項の最後に「ベース電流IBはコレクタ電流ICと比較すると無視できるほど小さい」という理由でベース電流IB2を無視しましたので、複製されたコレクタ電流IC2はベース電流IB2の分だけ小さくなっているのが現実です。

また、アーリー効果という現象の影響も関係してきます。

アーリー効果とは、コレクタ電圧が高くなることでベース幅が薄くなり、電流増幅率hFEが増大する現象のことです。

J.Earlyが発見したのでEarly効果と名付けられました。

理想的なトランジスタは、コレクタ電圧に対してコレクタ電流は一定になります。

なのですが、実際はコレクタ電圧を高くすると、コレクタ電流は変化するようになるのです。

npnトランジスタを例に挙げると、コレクタ端子はn型半導体、ベース端子はp型半導体、エミッタ端子はn型半導体に繋がっていることになります。

これは、ベース端子から見てコレクタ端子はpn接合ダイオードと同じ構成になっていることを表しています。

ということは、コレクタ端子から見たベース端子ってトランジスタが逆方向に接続されているんですね。

ダイオードを逆方向接続すると、空乏層が大きくなって電流が流れなくなります。

その為、コレクタ電圧を大きくすると空乏層が広がるわけです。

すると、空乏層が広がった分ベース幅が薄くなるんです。

ベース幅が薄くなると、ベースで再結合するキャリアが減少するので、電流増幅率hFEが増大します。

その結果、コレクタ電流が増加するという仕組みになっています。

その為、コレクタ-エミッタ間電圧VCEの差によってコレクタ電流にもズレが生じます。

まあ、これらの現象で発生する誤差は回路構成を弄ることである程度抑制はできますけどね。

ただ、その分回路が複雑になるので、誤差を取るかコストを取るかで判断が必要になります。

ちなみに、アリー効果にしてしまうと生態学の全く違う現象を指すことになるので注意しましょう。

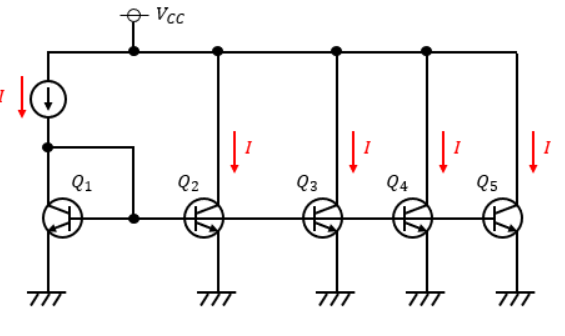

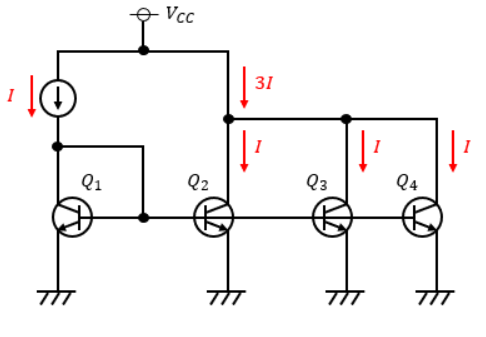

4.カレントミラー回路のカスケード接続

カレントミラー回路は、要約すると電流源側のトランジスタのコレクタ端子を2つのトランジスタのベース端子に繋ぐことで電流源を複製できる回路でした。

この関係は、トランジスタを複数にしても成り立ちます。

どういうことかというと、トランジスタを並列に繋ぐことで複数個の電流源を複製できるようになるんです。

この接続方法のことをカスケード接続と呼びます。

※カスケード接続という用語自体はIT用語として存在していて、接続を中継する機器同士を繋いで接続可能な端末数を増やす接続方法のことを指しています。タコ足配線をイメージしてもらえば良いかと思います。

図2のような接続にすると、電流源を簡単に複製できるんですよ。

また、複製したコレクタ電流をまとめれば、基準電流の2倍・3倍の電流源を作ることが可能です。

色々と応用が利くんですね。

以上、「カレントミラー回路」についての説明でした。