今回は、「回路図の描き方の基本ルール」についての説明です。

1.初めに

物事にはルールというものがあります。

その中でも、誰でも守らなければならない絶対的なルールってありますよね?

例えば、日本では車は左車線を走りますし、物を買うにはお金を払います。

当たり前ですよね?

そんな当たり前のルールが回路図にもあります。

個人や会社で多少の差はあれど、「ここだけは統一されている」という部分があるのです。

ということで、今回は電気回路図を描く上で押さえておくべき基本的なルールについて解説していきます。

先に言っておきますが、超初心者向けです。

1.回路図の描き方の基本ルール

では、早速説明していきます。

- 信号は左から右に流れるように描く。

- 電位が高い方を上に描く。

- 接続線は垂直と水平に描く。

- 十字接続と交差は見てわかるようにする。

- 部品は回路の角に描かない。

他にも思い当たるルールはありますが、最低限押さえておきたいのはこの辺りです。

例を見ながら説明していきますね。

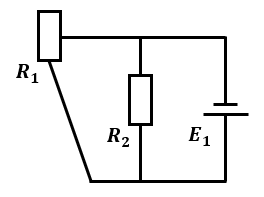

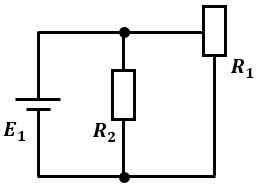

まずは、ルールを破りまくった回路図を見てみましょう。

うん、酷い。

順番に修正していきます。

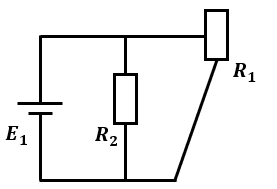

1.信号は左から右に流れるように描く。

2.電位が高い方を上に描く。

まず、このような単純な回路があったとして、向かって左側に電源が無いということはありえません。

どんな電源にしろ、左側に描くのが一般的です。

また、「電気回路の基本イメージ」で述べていますが、電気のイメージは水の流れです。

ポンプ(電源)で汲み上げられた水は、水位(電位)が高いところから水位(電位)が低いところへ落ちるのです。

なので、電源の向きもおかしいです。

+側が上になるように修正しましょう。

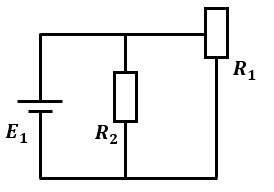

3.接続線は垂直と水平に描く。

『なんで?』と聞かれても『さあ?』としか言えないルールその1。

普通に見映えが悪いから個人的に賛成ですけど、理由は不明なんですよね。

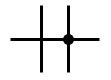

4.十字接続と交差は見てわかるようにする。

個人的にはこれが一番重要だと思います。

交差して繋がっている点には黒丸表示をしましょう。

例えば、上図のようになっていたら、左側の縦線と横線は繋がっていない、右側の縦線と横線は繋がっているとわかります。

あまり見かけることは無いですが、線を跨いで描かれていることがありますので、しっかり描き分けておきましょう。

5.部品は回路の角に描かない。

『なんで?』と聞かれても『さあ?』としか言えないルールその2。

部品によっては角に配置することを想定していない形状のものがあるからじゃないかな?

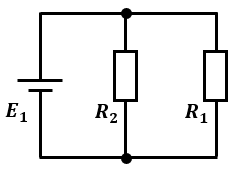

これで修正完了です。

スッキリした形状になりましたね。

最初に述べた通り、会社によって独自のルールがあったりもするので、その時は長い物には巻かれろの意思で従っておきましょうね。

以上、「回路図の描き方の基本ルール」についての説明でした。