今回は、「束線製作依頼時に押さえておくべき基本事項」についての説明です。

目次

1.初めに

身の周りの電気電子機器には必ず何かしらのケーブルが使用されています。

テレビ・パソコン・洗濯機・掃除機等には、最低限電源ケーブルくらいはくっついているでしょう?

これらのケーブルの中には黒・白・赤などカラフルな電線が使用されています。

そんな電線ですが、同じような見た目でもその種類は多種多様です。

使用している導体が違ったり、絶縁被覆の材質が違ったり、二重に絶縁してあったり、性能は低い代わりにコストを抑えてあったり…ケースバイケースで使用できるように様々な電線が用意されているわけです。

製品の購入者からすると用途に適した電線が使用されているだけなので実際に使用されている電線について考える必要はありませんが、電子機器内部に配置された部品や基板間を接続するための電線の束(束線と呼ぶ)を設計する側の視点になるとそうも言ってられないですよね。

ということで、一応電気設計者の端くれとして、束線設計時にどんなことを意識しておくべきかを簡単にまとめてみました。

どんな用途ならどれくらいの太さのどの種類の電線を使用するのか、とかですね。

非常に初心者向けの内容となっています。

あくまで下地にする初歩的な部分でしかありませんので、それを踏まえた上で自分なりの視点を持ち、所属する会社のルールに則ると良いかと思います。

本記事を理解する上で以下の記事にまとめてある基礎知識は必要となってきますので、わからない用語があって詳しい説明が欲しいという場合はそちらを確認してみてください。

一度まとめている内容に関しては、ここでは簡単にしか説明はしません。

2.UL線とは?

過去の記事で、よく使用される電線(IV電線)やケーブル(VVF、CV)については軽く触れています。

ただ、実際の束線の設計において意識するのはこれらの種類ではなく、UL線/UL電線という括りになります。

UL線とは、UL規格で定められた電線のことを指しています。

名称そのままですね。

UL規格とは、アメリカに本拠地を置く認証機関である[Underwriters Laboratories Inc.(アメリカ保険業者安全試験所)]が電気製品の火災及び感電の危険性を排除することを目的として定めた規格のことです。

要するに、しっかりとした機関が電気製品に使用する電線の種類をある程度定めてくれているのです。

このUL線という分類に則って電線メーカは電線を製作しています。

なので、性能を調べて使用したいと思ったUL線について検索すればネットショッピングで購入できますし、束線を作るメーカに対して『UL○○を使用して欲しい』と伝えれば普通に相手に意図が伝わるようになっています。

仮にUL線という括りが無かった場合、コスト重視で安全性を考慮していない安物の電線が売られたり、電線種類が増えすぎて管理が難しくなる等、ちょっと考えるだけでも面倒臭そうなデメリットが思い浮かびます。

だからこそ、何かしらの規格に則っておくことは必要で、その最たるものがUL線だというわけです。

UL線は電気設計者の間では非常に見覚え・聞き覚えのあるものになりますが、実は一般人でも目にする機会はあります。

例えば、パソコンと画面拡張用のディスプレイがあったとして、この2点をHDMIケーブルで接続していたとします。

この時使用しているケーブルですが、「STYLE 20276 80℃ 30V VW-1」のような印字がされていることがあります。

この場合、このHDMIケーブルはUL20276というUL線を使用しています。

このように、ケーブルに謎の数字の羅列があった場合、それはUL線の種類を指していることがあったりします。

ちなみに、何故かはよく分かっていませんが、電線・ケーブルの印字に関しては、ULの2文字が省略されていることは多いです。

Ethernetケーブル等にも印字があるはずなので、気になる場合は手近なケーブルを見てみると良いですよ?

3.どのUL線を選択すれば良いのか?

さて、本題です。

一般的に使用されている電線がUL線なわけですが、種類は本当に様々です。

束線の製作を依頼する場合は、どのUL線を使用するのか指定する必要がありますので、当然ながら多々ある種類の中から使用したいUL線を自分で選ぶことになります。

では、どのUL線を選択しましょうか?

大体は同社製品で同じような使用用途の束線を参考にすれば問題は無いのですが、何故そのUL線を選んだのかは知っておくべきです。

参考元が正しいとも限りませんからね。

参考元に問題があって市場不具合なんて発生したものなら、目も当てられません。

ということで、UL線の選定において最低限押さえておくべきポイントについて考えていきましょう。

どんなことを意識しておくと良いのかというと、以下のような点が挙げられます。

①流れる電流量はどの程度か?

②使用環境温度はどの程度か?

③使用コンタクトに対応しているか?

勿論これ以外にも都度考慮すべき点はありますが、最低限ここだけ意識しておけばちょっとした場所に使用する程度の束線のUL線を選ぶのに苦労はしません。

では、それぞれ詳しく解説していきますね。

①流れる電流量はどの程度か?

電線には、流せる電流の許容量が決められています。

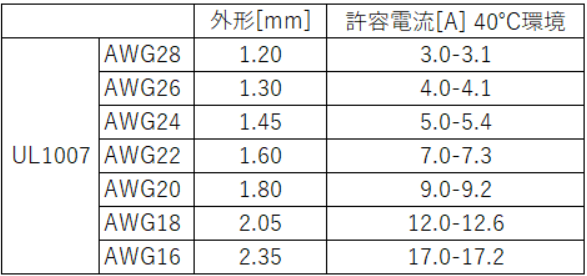

電線径は、AWG24・AWG20という具合にAWG表示によって分類されています。

電線径が太い(AWGの数字が小さくなる)ほど内部の導体径も太くなるので、より多くの電流を流すことが可能になります。

さて、電線は抵抗なので、電流が流れると熱を発します。

するとどうなるかと言うと、電線被覆にダメージが入っていきます。

つまり、電線に電流が流れていると、少なからず電線の寿命は縮むんです。

そして、当然ながら電線に電流が流れれば流れるほど、電線はより高熱になります。

電力=抵抗×電流の二乗ですからね。

電流が流れると指数関数的に熱量も上がるのです。

ということは、電流を多く流すと、それだけ電線の寿命は短くなるんです。

ついでに言うと、電線は使用せずにただ保管しているだけでも電線被覆がひび割れてダメになることが普通にあり、ちょっと電流を流す程度では自然とダメになる寿命と大差無かったりすることもあります。

また、電線に高電流を流し過ぎると、電線が発火して不具合に結びつく事例もあります。

実際、車のワイヤハーネス(機器の動力と制御信号を伝達するための部品の集合体のこと)の市場回収品調査をする仕事をしていた際に、発火したワイヤハーネスの原因究明のために、再現試験として高電流を電線に流して電線を燃え上がらせたことがあります。

状況によっては普通に燃えるんですよ、電線って。

その為、束線を使用する場合、対象となる経路にどの程度の電流が流れるのかを把握し、電線に許容量を超えた電流は流さないように注意する必要があります。

許容量に対しては、精々5~6割程度の電流が上限値になると考えてください。

1.0Aまで流せる電線なら、流しても0.5~0.6A程度を上限とした方が良いということです。

電流の許容値は、あくまで『○○A流しても大丈夫ですよ!』という話であって、フル性能で使用するのはあまり推奨しないのです。

上記のように許容値に対して○○割程度で使用するという考え方は、電線だけでなくコネクタの選定や抵抗やコンデンサの乗数決定等においても通じる考え方です。

使用環境温度によって上限が変わったり(温度ディレーティングを考慮する)、コネクタに使用する電線径によって許容電流が変わったりと理由は様々色々です。

それらを考慮するとマージン(余裕)を取るのは大事なんです。

とは言え、電線にどの程度の電流が流れるのかは大まかにしかわからない場合も少なくないですよね?

そんな時は、試作段階では若干太めの電線を選択しておき、実測値を見てから適切な電線径に調整すると良いです。

ここまで電線に流せる電流量に注意するよう記述してきました。

UL線に関してはどうなっているのかというと、UL線の種類によって同じAWGだとしても普通に電流許容値も明確な電線径までもが異なります。

なので、後述する要素も加味しつつ、UL線を選定することになります。

②使用環境温度はどの程度か?

電線には耐熱温度が設定されていて、種類によっては高温環境下でも使用可能という点を特徴に挙げているモノもあります。

耐熱温度は、大きく分けて60℃/75℃/90℃の3種類に分類されます。

耐熱温度に差がある理由は、絶縁被覆の材料の違いです。

単純に絶縁体部分が熱に強いものになっていたりするのです。

①の許容電流値にも関係してくるのですが、温度が低い電線は許容電流値が低くなります。

逆に言うと、温度が高いほど大きな電流を流すことができます。

耐熱温度が高い絶縁被覆になっているほど、大きな電流を流せるんですね。

その為、電線を高温環境下で使用するのか、また使用に応じて電線がどの程度高温になるのかという点に注意して、UL線を選定する必要があります。

『90℃に耐える電線があるのなら60℃に耐える電線も90℃のものに統一してしまえば良いのでは?』と思うかもしれませんが、90℃に耐える絶縁材料は当然ながら60℃に耐える絶縁材料よりも高いです。

性能が高くなっているのにコストも安くなるのなら、そりゃ統一しますからね。

会社で量産するような製品の場合は非常にコストに五月蠅いはずですので、60℃で行けるなら60℃にしておくべきなんです。

③使用コンタクトに対応しているか?

コンタクトとは、コネクタ内に収まっている端子のことです。

詳しい説明は以下の記事にまとめてあるので、ここではコネクタの構造を大雑把に説明します。

まず、電線端の絶縁被覆を剥いてコンタクトという金属を圧着します。

専用の治具を用いて素線導体部分をコンタクトと一緒に挟み込んで、くっつけてしまう作業です。

そして、このコンタクトをハウジングと呼ばれる樹脂ケースに差し込みます。

こうしてハウジングから電線が延びた状態、いわゆるコネクタが組み立てられます。

コンタクトには、対応した電線径があります。

電線径が細すぎると、圧着時に電線被覆に折り曲げられたコンタクトが食い込まずに圧着不良になってしまうことがあります。

電線素線部分もコンタクトと圧着されるのですが、まともに圧着されずに引っ張ったら抜けてしまうこともあります。

電線が太すぎると、コンタクトに電線がうまく嵌まらなかったり、圧着工具に嵌める際に電線被覆が無理に押し潰されてしまうこともあります。

無理な力が加わると何かしらの不具合に発展し兼ねませんし、太すぎる電線はそもそもハウジングに嵌まらなかったりもします。

何にでも言えますけど、適切なモノを選択する必要があるのです。

UL線について調べると、導体構成・対数・仕上がり外形などの情報が出てきます。

コンタクトとの適合について考える場合は、AWG表示と仕上がり外形を確認してください。

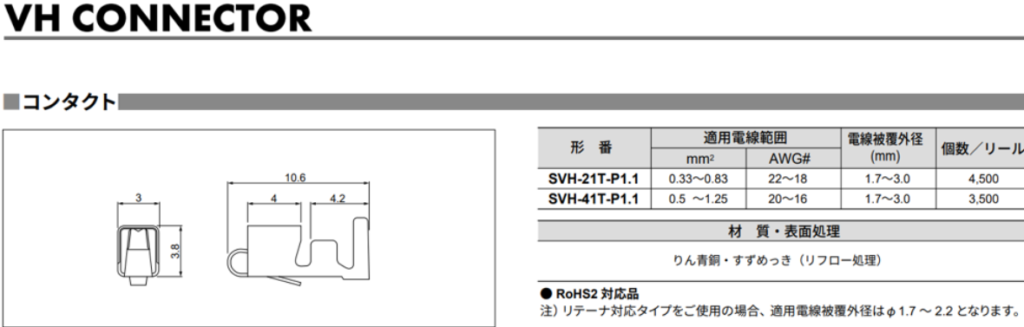

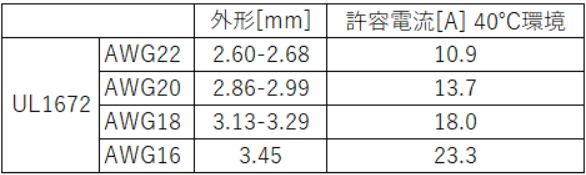

というのも、コンタクト側の情報を検索すると、図1のように適用電線範囲と適用電線被覆外径が載っているからです。

AWG表示は内部電線径なので適用電線範囲、仕上がり外形は適用電線被覆外径に当たります。

この2点についても考慮が必要です。

上記3点が基礎中の基礎に当たる部分です。

ちなみに、同じUL線であってもメーカによってその許容電流値や電線径の情報に差があります。

なので、UL線の種類だけ指定して束線の製作を依頼する場合は、許容範囲ギリギリにはあまりしない方が良いです。

メーカAでは許容範囲内でも、メーカBでは許容範囲外だったりしてしまうかもしれませんから。

実際、その程度の差が電線に影響してくるとは思えませんが、何か問題が発生した場合の保険にはなりますからね。

4.UL線の種類

UL線をどんな風に選択すれば良いかという基本部分について説明したので、次はどんな種類があるのかをいくつか見ていきましょう。

全部解説するのは無理なので、個人的に使用する機会が多かったりするものについてまとめてみました。

私がこれまでの設計でどんな場所に使ってきたかというメモにもなっていますので、一つの参考にしてみてください。

あくまで参考に、ね。

UL1007

機器内部配線用の一般的な非鉛耐熱PVC(ポリ塩化ビニル電線)。

《簡易的な性能》

定格:ULでは300V/80℃、CSA(カナダ規格)では300V/90℃。

難燃グレード:VW-1

特筆するような性能を持っているわけではないが、普遍的な用途にて最低限満たしておきたいレベルの性能は大体満たしている最も一般的なUL線。

その為、特記事項(近くにノイズ発生源がありEMC対策が必要、高温環境下で使用する等)が無いような用途の機器内部配線の場合は、UL1007が選択されていることが多いです。

最低限の性能を確保してあるだけなので、その分コストが安いのです。

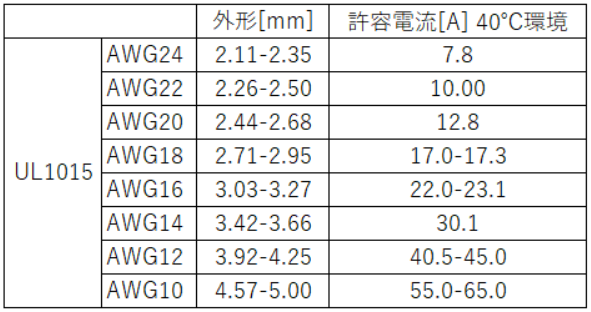

UL1015

機器内部配線用の非鉛耐熱PVC。

《簡易的な性能》

定格:UL/CSA共に600V/105℃。

難燃グレード:VW-1

一般的なUL線だと説明したUL1007よりも絶縁被覆が厚くなっているので、600Vの耐圧・105℃の環境温度での使用・流せる電流量の増加という具合に基本性能が上がっている。

その性能からわかる通り耐熱性に優れており、1次側(交流を扱っている側)のリード線として使用されていることがあります。

電子レンジや洗濯機には緑/黄のスパイラルになっているFG線が付いているかと思いますが、あのFG線はUL1015になっていることがあります。

UL1007と並んで一般的なUL線です。

ちなみに、AWGは内部電線径を表している為、UL1007と比較すると電線としての仕上がり外形は大きくなります。

絶縁被覆が厚くなっているわけですので、UL1007と同じようにコンタクトを圧着しようとするとうまく適合しないことがあるので注意しましょう。

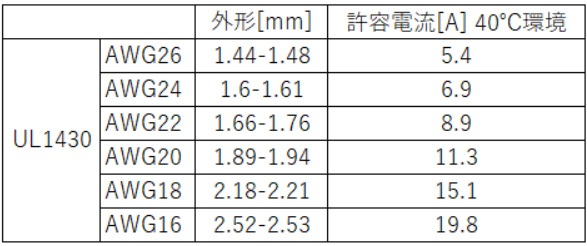

UL1430

機器内部配線用の非鉛照射架橋PVC。

《簡易的な性能》

定格:UL/CSA共に300V/105℃。

難燃グレード:VW-1

照射架橋(※)されているので熱的に安定しているのが特徴です。

見た目的には後述のUL1672が近くなるのですが、UL1672は二重絶縁をした上で照射架橋しているのに対し、UL1430の場合は二重絶縁はせずに照射架橋しています。

その為、UL1672の方がより絶縁される仕上がりになっています。

熱的に安定しているので、高温になると想定される箇所によく使用されます。

身近なところだと、ドライヤー・炊飯器・電子レンジ・照明器具・エアコンなどの家電などによく使用されています。

ちなみに、AWG28も一応存在するのですが、UL1430のAWG28はCSA規格の適用外となります。

その為、AWG26迄と想定しておいた方が無難です。

高エネルギーの電子線を樹脂(ポリエチレンが多い)に照射することで、線形分子構造を形成するプロセスのこと。

電子線を照射することで通常の分子の結合が解除されるのですが、その解除点(活性点/ラジカルと言う)同士が反応して別の結合を形成することを架橋と呼びます。

文字通り電子線を“照射”して架橋しているから照射架橋というわけですね。

元々ポリエチレンの構造は二次元的な構造になっているのですが、活性点同士で結合すると三次元的な構造に変化します。

だから、樹脂が元々持っている電気的性能を維持しつつ、性能を向上させることが可能になっています。

照射架橋は、電線以外にも熱収縮チューブやタイヤゴムなどにも用いられている技術です。

ちなみに、照射架橋された電線被覆はツルツルテカテカになっているので、見ればわかるかと思われます。

UL1672

機器内部配線用の非鉛照射架橋PVC。

《簡易的な性能》

定格:UL/CSA共に300V/105℃。

難燃グレード:VW-1

一般的なUL線であるUL1007及びUL1015は導体を絶縁体で覆った構造をしているのですが、UL1672は導体を絶縁体で覆い、その絶縁体を更に絶縁体で覆って構成します。

このような構造のことを二重絶縁と呼びます。

二重絶縁していることからわかる通り、仕上がり外形はUL1015よりも更に大きくなります。

照射架橋(※UL1430の説明参照)されているので熱的に安定しており、耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・加工性・強度・形状記憶性なども通常のPVCと比較して向上しています。

その為、1次側のリード線として使用されていることがあります。

例えば、一般的なAC100V電源を供給するための電線はL・N・FGの三線構造になっていますが、電圧を供給するためのL・NラインにUL1672が採用されていることがあります。

UL1430も照射架橋されていますが、交流の流れるAC電源ラインの電線の場合はUL1672が採用されているイメージです。

モノに電流が流れると、少なからずノイズを発します。

AC電源ラインは交流ですので、直流と比較してノイズは大きいものとなります。

ACは100Vや200Vなのに対し、DCは精々48Vや24Vですからね。

交流で正弦波になっている・直流で一定値になっているという違いも含めると、AC電源ラインの方が遥かにノイズが大きくなるのです。

そうして発生したノイズは電線から放射されてしまいますので、もしAC電源ラインの電線に普通の信号線が接触していたりすると、信号線に大きなノイズが載ってしまい、不具合に繋がる可能性があります。

そこで、二重絶縁をすることでノイズの放射を抑え、周りの電線に影響を及ぼさないようにしているというわけです。

UL20276

耐屈曲性のロボットケーブル。

《簡易的な性能》

定格:UL/CSA共に30V/80℃。

難燃グレード:VW-1

ここまで紹介したUL線は1本1本の電線でしたが、UL20276は複数の電線を束ねたケーブルになります。

1C~20Cの心数/1P~20Pの対数の電線と隙間を埋めるための介在を束ねて紙テープで覆い、その外側を耐熱性・耐油性・耐屈曲性のあるシースで覆った構造になっています。

よく屈曲する可動部に用いられるUL線で、半導体製造装置・搬送装置・医療用機器などに使用されています。

身近なところだとHDMIケーブルに用いられていたりもします。

ちなみに、曲げに特化していると言っても限度があり、許容曲半径は仕上がり外形の約6倍とされています。

UL2896,UL20624,UL20706

機器内部配線用のハロゲンフリーFFC。

FFCは矩形断面の導体を一定間隔で並べてプラスチックフィルムで上下から挟み込んで接着させた並列多芯電線のことです。

詳しくは以下の記事を参照してください。

UL2896が定格電圧30V/定格温度80℃、UL20624が定格電圧60V/定格温度80℃、UL20706が定格電圧60V/定格温度105℃という具合に、UL2896とUL20624とUL20706は定格値に差があります。

何れも難燃グレードはVW-1です。

私がこれまで取り扱ってきたFFCは大体UL20706でした。

大は小を兼ねますからね。

以上、「束線製作依頼時に押さえておくべき基本事項」についての説明でした。