今回は、「電解コンデンサの圧力弁/防爆弁」についての説明です。

目次

1.電解コンデンサの圧力弁/防爆弁とは?

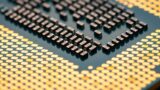

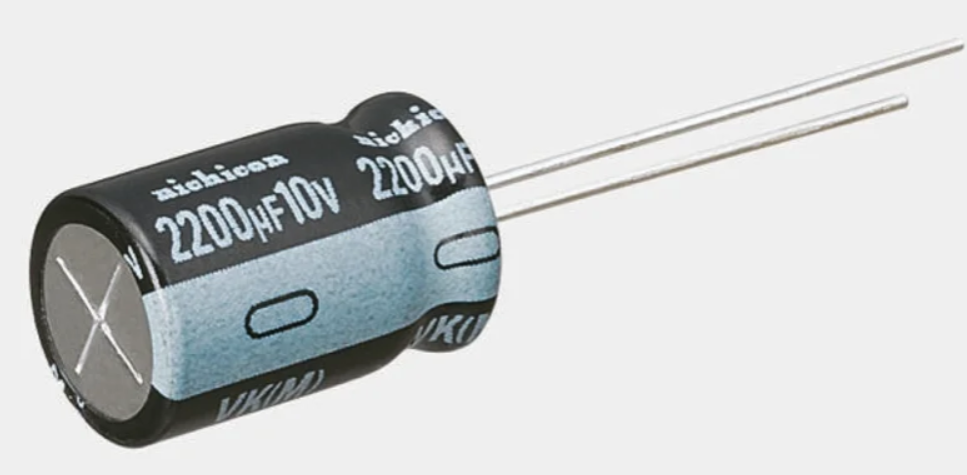

電解コンデンサを上から眺めてみると、頭部分(金属が露出している部分:薄肉部と言う)に変な印が付いていることがあります。

下図における×印みたいなヤツです。

この印のことを、圧力弁または防爆弁と呼びます。

この印は、実際にスリット(切り込み)になっています。

要するに、一定の厚さの金属に彫刻刀で掘ったような溝を刻んであるわけです。

なので、スリット部分は薄くなっており、破けやすくなっています。

そして、なんでこんなものが態々設けられているのかが今回の主題です。

2.圧力弁/防爆弁がある理由

圧力弁/防爆弁は、電解コンデンサの爆発を防ぐために設けられています。

爆発を防ぐ弁というわけですね。

電解コンデンサには、+と-の極性があります。

電解コンデンサにてこの極性の向きを間違えて接続すると、どうなると思いますか?

やらかしたことがある人は記憶に残ると思うのですが、爆発・破裂・発火・発煙など、碌なことにはなりません。

極性を間違える以外にも、「交流を印加する」・「定格電圧を超える電圧を印加する」・「急激に充放電する」などを行った場合も、同様の現象が発生します。

この現象が発生する根本的な原因は、電解コンデンサが異常発熱するためです。

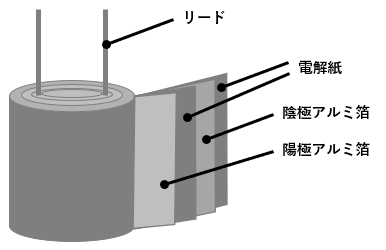

電解コンデンサの構造は、アルミケース内に以下のようなモノが入った構造になっています。

電解コンデンサの詳しい構造に関しては別途まとめてあるので、気になる方は以下の記事を参照してください。

このアルミ箔と電解紙をロールケーキのように円筒状にしたものですが、アルミケースに封入する前に電解液に浸透させます。

この電解液なのですが、放っておくと徐々に蒸発していきます。

なので、アルミケース内にて自然に電解液が蒸発して発生するガスに関しては、しっかりと考慮した上で設計がされているはずです。

なのですが、ここで先程例に挙げたように極性逆接続などをしてしまうとどうなるでしょうか?

異常発熱するということは、電解液の蒸発も早まり、ガスが一気に発生することになります。

すると、アルミケースの内圧が上昇します。

そして、その内圧に耐え切れなくなると薄肉部が盛大に爆発するわけです。

電解コンデンサが爆発すると内容物及び金属片が飛び散ることになり非常に危険なので、何かしらの対策が欲しいところです。

そこで、圧力弁/防爆弁を設けて、異常な内圧が掛かった際にガス抜きを行うような機構を設けました。

ただ、圧力弁/防爆弁はあくまで電解コンデンサの爆発を抑えるものなので、薄肉部の破裂自体は抑えられないです。

薄肉部の一部がスリットによって薄くなっているので、そこを起点に内圧で破裂するように破裂の指向性を定めています。

何も対策をしていないと飛び散るけど、圧力弁/防爆弁のおかげで飛散はせずに薄肉部に穴が空くだけで済むようにしているということです。

その為、圧力弁/防爆弁にてガス抜きがされた電解コンデンサは、もう使用することは出来なくなります。

ちなみに、私は指定した回路と逆向きに電解コンデンサを搭載されていることに気付かずに電源を投入し、電解コンデンサを破裂させたことがあります。

発砲音のような乾いた綺麗な“パンッ”という音が聞こえますよ(笑)

3.圧力弁/防爆弁があったり無かったりする理由

電解コンデンサの爆発防止のために圧力弁/防爆弁を設けているわけですが、全ての電解コンデンサに圧力弁/防爆弁があるわけではありません。

では、何故圧力弁/防爆弁があったり無かったりするのでしょうか?

個人的にも気になって調べては見たのですが、明確な記述は見当たりませんでした。

なので、自分なりに理由を考えてみました。

電解コンデンサの内圧は、電解コンデンサの蓄電エネルギーが大きければ大きいほど増します。

電解コンデンサはその静電容量(電荷/電気を蓄えられる容量)にサイズが比例するので、電解コンデンサが大きいとそれだけ盛大に破裂する可能性が高くなります。

1Lの水が入った水風船と2Lの水が入った水風船があったら、2Lの水風船の方が割った時に激しく水が出てくるでしょう?

それと同じで、エネルギーを中にため込んでいるほど、色々飛び散って危険なわけです。

なので、サイズが大きい(静電容量が大きくて多くのエネルギーを蓄えられる)電解コンデンサには、まず絶対に圧力弁/防爆弁が設けられています。

逆に、蓄電エネルギーが小さな電解コンデンサは内圧も小さくなるからか、圧力弁/防爆弁が設けられていないことが多いです。

実際にやったことはありませんが、破裂ではなく薄肉部に穴が空く程度になるのかもしれませんね。

つまり、内圧により破裂したところで周囲の部品に被害を出さないような小さな静電容量の電解コンデンサには、圧力弁/防爆弁をわざわざ設けていない可能性があります。

圧力弁/防爆弁を設けるのもタダではないですからね。

実際、日本ケミコンはチップ型なら直径10mm以上の製品すべてに圧力弁/防爆弁を設ける等明示してあったりします。

どの程度のサイズ/容量から圧力弁/防爆弁を設けるかという細かな基準は、開示しているにしろしないにしろメーカごとに規定されているんでしょうね。

4.圧力弁/防爆弁ありの電解コンデンサを使用する際の注意点

圧力弁/防爆弁があると電解コンデンサの爆発を抑えることができますが、薄肉部の破裂までは抑えられません。

要するに、ガス抜きをするために圧力弁/防爆弁の溝に沿って薄肉部は開くんです。

ということは、圧力弁/防爆弁ありの電解コンデンサを使用する場合は、薄肉部が開くのを妨げないだけのクリアランス(隙間)を確保する必要があります。

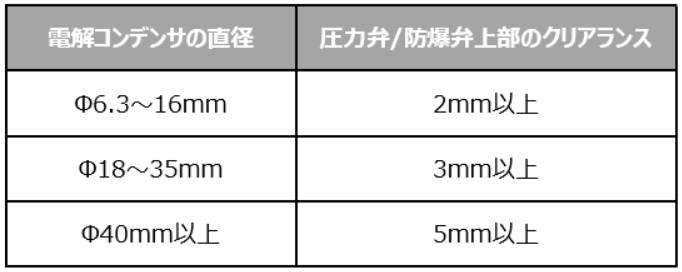

圧力弁/防爆弁の上に設けるべきクリアランスは、使用している電解コンデンサの直径によって変化します。

大きければそれだけクリアランスが必要なのは目に見えてますしね。

この基準は日本ケミコンの提示している内容と一致していますが、私の所属している会社においても同じだけのクリアランスを設けるように規定されていました。

私の所属する会社の規定が日本ケミコンの基準を参考にしているだけの可能性もありますが、少なくとも一つの指標にはなるかと思います。

心配なら多めにクリアランスを確保すれば良いのです。

5.圧力弁/防爆弁の形状の種類

圧力弁/防爆弁はメーカによって形状が異なる(※同じな場合もある)ので、いくつか例を挙げていきますね。

日本ケミコン

日本ケミコンの電解コンデンサの圧力弁/防爆弁形状は以下の通りです。

中心から120度おきに線が形成され、Y字になっていますね。

参考:CHEMI-CON コンデンサ 68μF, ,400V dc, EKXJ401ELL680ML25S | RS (rs-online.com)

ニチコン

ニチコンの電解コンデンサの圧力弁/防爆弁形状は以下の通りです。

×印ですね。

日本ケミコンとニチコンは別のメーカなので、名前を混同しないように注意しましょう。

参考:ニチコン コンデンサ 100μF, ,25V dc, UVK1E101MDD | RS (rs-online.com)

Panasonic

Panasonicの電解コンデンサの圧力弁/防爆弁形状は以下の通りです。

今度はT字になっています。

図6ではTの頭部分(?)が曲線を描いていますが、しっかりしたT字になっているものもあります。

参考:Panasonic コンデンサ 1000μF, ,25V dc, EEVFK1E102Q | RS (rs-online.com)

ルビコン

ルビコンの電解コンデンサの圧力弁/防爆弁形状は以下の通りです。

Kですね。

参考:ルビコン コンデンサ 820μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH820M8X11.5 | RS (rs-online.com)

様々な形状にできるのはわかりましたが、ここまで自由に変えられるなら社名の頭文字にでもしてくれたらわかりやすいんですけどね。

他にも電解コンデンサのメーカは多々ありますので、色んなメーカの圧力弁/防爆弁を確認してみると中々面白いですよ?

以上、「電解コンデンサの圧力弁/防爆弁」についての説明でした。